解雇されても就労意思を明示する

会社から解雇されたとき,多くの人は,

なんで私が解雇されるのか,解雇に納得できないと思います。

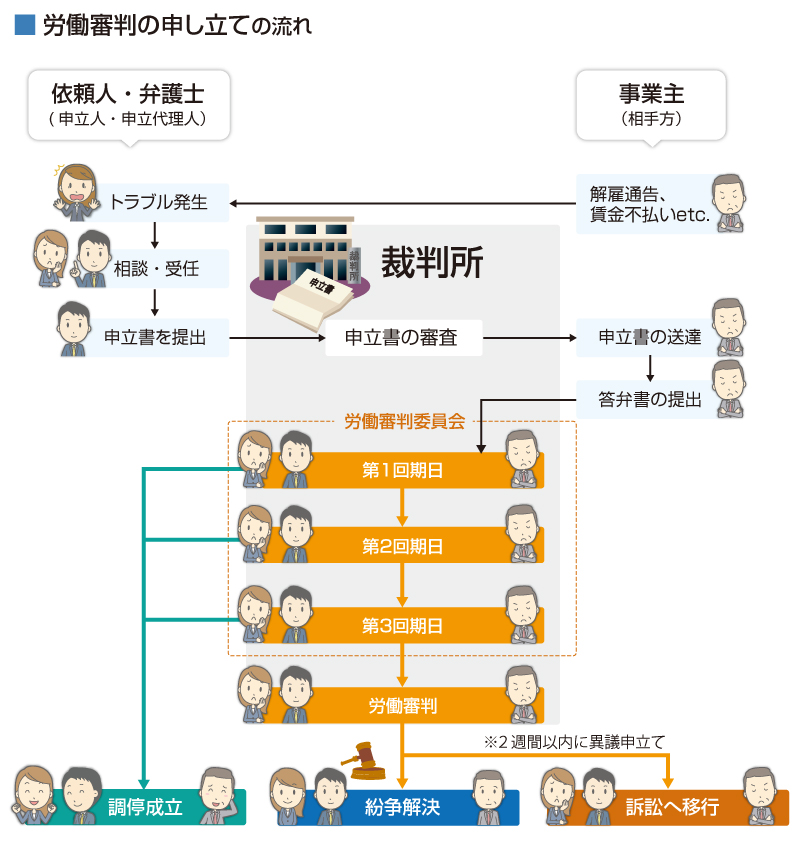

会社に対してなにかできないかと考え,

弁護士のもとへ相談にいらっしゃる方もいます。

解雇に納得いかず,会社に対して,

なにかしたいと考える人のために,

解雇への対処の仕方について説明します。

解雇への対処方法で重要なことは,

解雇を容認する行動をとってはならないということです。

具体的には,解雇と言われて,

そのまま出勤しなくなるのはよくないのです。

解雇されたのに,会社へ出勤しなくなるのはよくないというのは,

なにやら矛盾しているようですが,これには理由があります。

労働者は,会社に対して,労働を提供することで,

会社から給料をもらいます。

解雇の場合,労働者は,会社に労働を提供したくても,

会社の落ち度(解雇理由がないのに解雇したような場合です)によって,

労働を提供できなくなります。

会社の落ち度で,労働者が労働を提供できないのであれば,

会社は,労働者が実際に働いていなくても,給料を支払う義務があります。

解雇された後に,労働者が会社に対して未払賃金を請求できるのは,

会社の落ち度で労働を提供できなくなったからなのです。

この前提として,労働者は,会社に対して

労働を提供できる状態である必要があります。

そのため,労働者は,会社に対して,

いつでも働く意思(就労意思といいます)がありますよ

と伝える必要があるのです。

とはいえ,解雇するような会社に,出勤しなさいというのは,

よほどメンタルが強い労働者でないとできませんし,とても大変です。

そこで,一般的には,解雇した会社に対して,

「解雇は無効なので,解雇を撤回して,就労させるように請求します。」

などと記載した通知書を,配達証明付内容証明郵便で送ります。

配達証明付内容証明郵便を利用すれば,

このような内容の通知書が会社に送られたことが証明できますので,

会社に対して就労意思を明確にできます。

このように,解雇された後も賃金を請求するためには,

労働者が会社に労働を提供したこと,具体的には,

就労意思があることを会社に明示することが必要になります。

解雇されたからといって,

何もしないまま時間が経過してしまえば,

解雇を容認したと言われてしまい,

解雇された後に,賃金を請求できなくなるおそれがあります。

解雇されたら,なるべく早く,

会社に対して,就労意思を通知することが重要なのです。