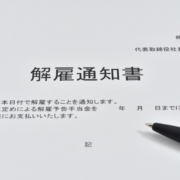

解雇を労働審判で解決する2

昨日に引き続き,労働審判の解説をしていきます。

労働審判の申立をすると,裁判所が期日を決めます。

その期日の1週間前くらいに,会社が答弁書という,

労働審判申立書に対する反論を記載した文書を提出してきます。

期日までに,時間的な余裕があれば,

答弁書に対する反論を記載した準備書面を提出しますし,

準備書面を出せなくても,クライアントと打ち合わせをして,

答弁書に対する反論を検討します。

労働審判の期日当日には,クライアントも出席します。

裁判官と労働審判員は,期日までに裁判記録を読んで,

疑問に思ったことや気になることを,当事者に直接質問してきます。

通常の裁判手続でいう証人尋問が,

労働審判では第1回期日から行われるので,

裁判所側からの質問に的確に受け答えができるように

準備しておく必要があります。

ちなみに,通常の裁判の場合,証人尋問は,

訴訟の最後の方に行われます。

第1回期日では,裁判所側が当事者双方の言い分を聞き取り,

会社が労働者に対して,いくらくらいの金銭を支払うなら

調停が成立できるのかを模索します。

会社の解雇があまりに不当な事案であれば,

裁判所側が会社を強く説得してくれて

1回目の期日で調停が成立することもあります。

もっとも,1回目の期日は,当事者の言い分の確認をして,

2回目以降の期日から調停に向けての調整が行われることが多いです。

解雇された労働者としては,会社からいくらくらいの金銭をもらえれば,

解雇されたことを納得できるかを検討しておく必要があります。

依頼している弁護士に相談して,この事件であれば,

いくらくらいの金銭が妥当なのかを協議して,

どこまでなら譲れるかを検討します。

労働審判では,当事者双方が譲り合い,

調停を成立させて,早く紛争を解決することを目的にしています。

そのため,解雇が無効と判断されるか微妙な事案では,

労働者側が大きく譲歩しなければならないことがあります。

弁護士としては,解雇が無効になる見込みがどれくらいあるのか,

クライアントの次の就職先が決まっているか,

クライアントがどこまで争う意思があるのかを見極めながら,

クライアントの意向を尊重しつつ,

クライアントが取得できる金銭がいくらなら

調停を成立させるべきかを模索していきます。

長くなりましので,続きは明日以降に記載します。

返信を残す

Want to join the discussion?Feel free to contribute!