会社でいじめ,パワハラ,セクハラにあったら

第1 職場における人格権侵害

(いじめ,パワハラ,セクハラ)

1. 問題の現状

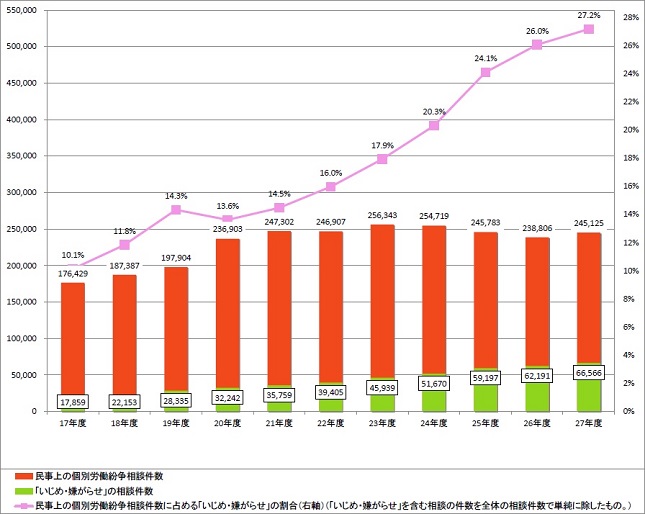

厚生労働省の発表によれば,全国の都道府県労働局に寄せられた「いじめ・嫌がらせ」に関する相談は,平成14年度には約6,600件であったものが,平成27年度には66,566件で,年々増加している。

また,「労働者のメンタルヘルス不調の第一次予防の浸透手法に関する調査研究」(平成22年度厚生労働科学研究費労働安全総合研究事業)の一環として行われた「仕事のストレスに関する全国調査」の結果によると,労働者のうち,約17人に1人(約6%)が「職場で自分がいじめにあっている(セクハラ,パワハラ含む)」と回答し,さらに約7人に1人(約15%)が「職場でいじめられている人がいる(セクハラ,パワハラ含む)」と回答しており,職場のいじめ・嫌がらせが一部の限られた労働者だけの問題ではなく,働く人の誰もが関わりうる可能性があることが示されています。

(厚生労働省ホームページ データで見るパワハラより抜粋)

2. 問題の背景

いじめ,嫌がらせ,パワハラが社会問題として顕在化した背景には,企業間競争の激化による社員への圧力の高まり,職場内のコミュニケーションの希薄化や問題解決機能の低下,上司のマネジメントスキルの低下,上司の価値観と部下の価値観の相違の拡大など多様な要因が指摘されています。

第2 パワハラ

1. どのような場合にパワハラになるのか?

いじめや嫌がらせ,パワハラは,一般的には,そのような行為を受けた人の主観的な判断が含まれ,受けた人によって判断が異なることがあります。また,仕事でミスをした部下に対する注意や叱責等の業務上の指導とパワハラとの線引きが難しいことがあります。

厚生労働省の「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ」は,職場のパワハラの概念や行為類型について,以下のようにまとめました。

2. パワハラの概念

職場のパワハラとは,同じ職場で働く者に対して,職務上の地位や人間関係等の職場内の優位性を背景に,業務の適正な範囲を超えて,精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいいます。

3. パワハラの行為類型

- ①暴行・傷害(身体的な攻撃)

- ②脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃)

- ③隔離・仲間外し・無視(人間関係からの切り離し)

- ④業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制,仕事の妨害(過大な要求)

- ⑤業務上の合理性なく,能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと(過小な要求)

- ⑥私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害)

4. どのような場合に違法になるのか?

上司や管理職の言動が適正な業務指導の範囲内である限り,その行為が直ちに違法になるわけではなく,具体的な諸事情を考慮し,社会通念に照らして,ケースバイケースで判断していくことになります。

具体的には,以下の①~③のいずれかに該当する場合には違法になると考えられます。

- ①当該業務命令等が,業務上の必要性に基づいていないもの

- ②(外形上業務上の必要性があるように見える場合でも)当該命令等が不当労働行為目的や退職強要目的など社会的に見て不当な動機・目的に基づきなされていること

- ③当該命令等が労働者に対して通常甘受すべき程度を超える不利益を与えること

5. 使用者の職場いじめ・パワハラ防止義務

労働契約法5条により,使用者は,「労働者がその生命,身体等の安全を確保しつつ労働することができるように」配慮すべき義務を負っており,その具体的内容の一つとして,使用者には,職場の上司及び同僚からのいじめ行為を防止して,労働者の生命及び身体を危険から保護する安全配慮義務を負担していると解されています。

使用者が取るべき職場いじめ防止義務の具体的措置内容としては

- ①いじめの事実の有無・内容についての迅速かつ積極的な調査

- ②いじめの制止など防止策

- ③被害者への謝罪

- ④労働者の異動など

加害者関係者に対する適切な措置等が考えられます。

使用者が職場いじめ防止義務を怠り,労働者に損害が発生した場合,労働者は,使用者に対して,安全配慮義務違反を理由に損害賠償請求をすることができます。

7. パワハラの対処法

⑴ 証拠の確保

パワハラの事件では,加害事実やその態様等を証明できるかが決め手になりますので,証拠を集めることが極めて重要になります。特に,ひどい暴言を受けたような場合,録音をしておかないと,後から「言った言わない」の水掛け論となりますので,暴言を録音して証拠化するべきです。録音をする場合には,相手方に告げる必要はありません。

上司からのメールにパワハラに該当しそうな言葉が記載されている場合がありますので,その場合には,メールをプリントアウトするか,データをダウンロードしておくといいでしょう。

パワハラを受けた場合,その日のうちに,いつ,どこで,誰から,どのような経緯で,どのような言動を受けたのかについて,メモしてください。その都度,メモしておけば,後の裁判でメモが重要な証拠になります。

パワハラを受けて,医療機関を受診した場合,医師が患者からパワハラの出来事を聞き取り,カルテに記載していることがあるので,そのような場合には,カルテを取り寄せて証拠として使用することもあります。

⑵ 信頼できる人に相談する

パワハラを受けた場合,一人で悩まずに,家族や友達等の信頼できる人にまず相談しましょう。一人で悩んでいてもなかなか解決策は見つかりにくく,信頼できる人に悩みを打ち明けることで精神的に楽になります。その上で次にどのような手段を取るべきか,相談にのってくれた方と一緒に考えましょう。

⑶ 公表と申し入れ

黙っているといじめやパワハラがエスカレートする場合がありますので,会社の状況をよく見た上で,場合によっては,いじめやパワハラがあったときにそれを隠さずに公然化するとともに,やめるように加害者や使用者に申し入れることも検討します。

パワハラを受けて,精神的に辛い場合には,無理をせず,会社を休みましょう。仕事よりもご自身の健康を優先してください。有給休暇

⑸ 専門家に相談する

パワハラを受けたが,今後も会社での勤務を継続するのか,パワハラをどうやってやめさせるのか,パワハラで被った精神的苦痛について損害賠償請求するにはどうすればよいか等については,弁護士等の専門家に相談して,具体的な対処方法についてアドバイスをもらうといいです。

⑹ 損害賠償請求

パワハラを受けたことによって,精神科を受診して医療費がかかったり,精神的苦痛を受けたり,会社を辞めたような場合,パワハラの加害者やパワハラやいじめ防止義務を怠った使用者に対して,治療費や慰謝料,休業損害等について,損害賠償請求をすることを検討します。

まずは,加害者や使用者に対して,損害賠償を支払うように交渉し,交渉で合意が成立することもあります。交渉の結果,合意が成立しない場合には,どのような証拠がそろっているか,判決が出された場合,いくらの損害賠償請求が認められるか等を検討して,場合によっては裁判を提起します。

第3 セクハラ

1. セクハラとは

セクハラとは,他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいいます。

2. セクハラの類型

⑴ 対価型セクハラ

職場において行われる労働者の意に反する性的言動に対する労働者の対応により,当該労働者が労働条件について不利益を受けることで,次のような場合が挙げられます。

- ①事務所内で使用者が労働者に対して性的な関係を要求したが,拒否されたため,当該労働者を解雇した場合

- ②出張中の車内において上司が労働者の腰や胸等を触ったが,抵抗されたため,当該労働者について不利益な配置転換をした場合

- ③営業所内において使用者が日頃から労働者に係る性的な事柄について公然と発言していたが,抗議されたため,当該労働者を降格した場合

⑵ 環境型セクハラ

職場において行われる労働者の意に反する性的言動により,労働者の就業環境が害されることで,次のような場合が挙げられます。

- ①事務所において上司が労働者の腰や胸等に触ったため当該労働者が苦痛に感じてその就業意欲が低下した場合

- ②同僚が取引先において労働者に係る性的な内容の情報を意図的かつ継続的に流布したため,当該労働者が苦痛に感じて仕事が手につかない場合

- ③労働者が抗議しているにもかかわらず,事務所内にヌードポスターを掲示しているため,当該労働者が苦痛に感じて業務に専念できない場合

3. どのような場合に違法なセクハラになるのか

どのような場合に違法なセクハラになるのかについて,金沢セクハラ事件(名古屋高等裁判所金沢支部平成8年10月30日判決・労働判例707号37頁)は次のように述べています。「職場において、男性の上司が部下の女性に対し、その地位を利用して、女性の意に反する性的言動に出た場合、これがすべて違法と評価されるものではなく、その行為の態様、行為者である男性の職務上の地位、年齢、被害女性の年齢、婚姻歴の有無、両者のそれまでの関係、当該言動の行われた場所、その言動の反復・継続性、被害女性の対応等を総合的にみて、それが社会的見地から不相当とされる程度のものである場合には、性的自由ないし性的自己決定権等の人格権を侵害するものとして、違法となるというべきである。」

要するに,セクハラの行為態様,加害者と被害者の関係等といった事情を考慮して,当該セクハラの言動が常識からみて相当性を逸脱していれば違法になります。

4. 男女雇用機会均等法のセクハラ防止義務

男女雇用機会均等法第11条において,使用者は,職場における性的言動によって労働者が不利益を受けたり,就業環境が害されることがないように,「雇用管理上必要な措置を講じなければならない」と定められています。この使用者が講ずべき措置は次のとおりです。

- ①使用者の方針の明確化及びその周知・啓発

セクハラの内容及びセクハラを行った場合の懲戒についての規定を制定して,それを従業員へ周知・徹底することです。 - ②相談に応じ,適切に対応するための必要な体制の整備

- ③職場におけるセクハラにかかわる事後の迅速かつ適切な対応

使用者は,セクハラ被害の調査をし,被害者と加害者を速やかに引き離す等の事後措置をとる,被害者に対して解雇や退職を回避して被害の拡大を防止する,再発防止や被害回復をするといったことをしなければなりません。

5. セクハラの対処法

なかなか難しいかもしれませんが,セクハラの被害にあった場合,被害を深刻化,潜在化させないために,被害者は,嫌なことは嫌と明確に拒否の意思を表示することが大切です。加害者がセクハラだと分かっていないことがあるので,自分の身を守るためにも,嫌なことは嫌,断りたい時には断ることを明確に伝えるべきです。

パワハラの対処法と同様に,録音,メール,メモ等の証拠を集め,信頼できる人や専門家に相談し,場合によっては会社を休みます。セクハラによって退職を余儀なくされたり,多大な精神的苦痛を被ったとして,加害者や使用者に対して,損害賠償請求の交渉や裁判をすることも検討します。