お盆休みのお知らせ

当事務所は,8月15日,お盆休みのため,営業しておりません。

その他の日は,暦どおりに営業しております。

屋内プールでアルバイトをしている労働者が,

研修期間中,プールの監視員の仕事をしたものの,

会社からは,研修期間中の給与は支給しないと言われてしまいました。

この労働者は,1日8~9時間働き,

4日間で合計34時間働きました。

当初,会社からは,研修期間の給与は3万円と言われていましたが,

この3万円すら支払われなくなってしまいました。

本日は,研修は労働時間となるのか否かについて解説します。

まず,労働時間といえるためには,

労働者が会社の指揮命令下に置かれれている必要があります。

所定労働時間(会社から決められている働く時間)内の労働は,

会社の指揮命令下に置かれれています。

そのため,所定労働時間内に行うべき研修については,

労働時間性が認められます。

それでは,所定労働時間内に行われるべきものとはいえない

研修についてはどうでしょうか。

この点について,行政解釈は,

「労働者が使用者の実施する教育に参加することについて,

就業規則上の制裁等の不利益取扱による出席の強制がなく

自由参加のものであれば,時間外労働にはならない」とされています。

すなわち,業務との関連性が認められる研修は,

会社の明示または黙示の指示に基づくものであり,

その参加が事実上強制されているときには,

労働時間と認められます。

他方,研修への自由参加が保障されている場合には,

労働時間とは認められないことになります。

さて,冒頭の相談の場合,研修とはいうものの,

8~9時間,プールの監視員として,実質的に働いていますので,

会社の指揮命令下に置かれていたといえますので,

研修の時間は労働時間にあたると考えられます。

研修の時間は労働時間なので,労働者は,

労務を提供した代わりに,会社に対して,給料を請求できます。

また,研修期間の給与3万円についても,

研修期間の総労働時間を3万円で割って,

時給を計算した場合,最低賃金を下回っている可能性があります。

最低賃金以下で働かせることは明らかに違法であり,労働者は,

最低賃金と実際の給料との差額を会社に請求することができます。

研修の労働時間性が問題になるのは,

所定労働時間外に行われた研修に参加した場合に,

残業代が請求できるかというケースであり,

所定労働時間内に研修という名のもと,

実質的に仕事をしていた場合には,

労働時間と認められるのです。

東京医科大学の入試で,男性受験生に加点して,

女性受験生が不利になる得点操作が行われていた

ことが明らかになりました。

この得点操作は,女性受験生の合格をおさえるのが目的で,

不正入試問題の調査委員会は,

女性というだけで不利な得点調整を行うことは,

もはや女性差別以外の何物でもなく,

断じて許される行為ではないと厳しく批判しています。

東京医科大学は,入試で女性差別をした理由として,

女性は結婚や出産で長時間勤務ができないことをあげています。

当事者の立場にたてば,性別という自分の力では

どうにも変えることができない根源的なことで,

不利益を被るというのは,非常に理不尽であり,

到底納得できず,怒りがこみあげてきます。

この怒りに多くの人が共感し,

東京医科大学の不正入試が大々的な問題

となっているのだと思います。

この男女差別について,労働法の世界では,

雇用機会均等法において禁止されています。

雇用機会均等法は,5条と6条で,

募集・採用から,配置・昇進・降格・教育訓練,福利厚生,

職種・雇用形態の変更,退職勧奨,定年・解雇・雇止めなど,

雇用上の各ステージにおける性別による差別を禁止しています。

に関する規定に定める事項に関し,事業主が適切に対処するための指針」

において,詳細な男女差別の禁止事項が定められています。

例えば,大学入試と比較的近い,

会社における募集・採用の段階において,

上記の指針では,次のような行為が禁止事項に該当します。

イ 募集又は採用に当たって,その対象から

男女のいずれかを排除すること

ロ 募集又は採用に当たっての条件を男女で異なるものとすること

ハ 採用選考において,能力及び資質の有無等を判断する場合に,

その方法や基準について男女で異なる取扱いをすること

ニ 募集又は採用に当たって男女のいずれかを優先すること

ホ 求人の内容の説明等募集又は採用に係る情報の提供について,

男女で異なる取扱いをすること

このうち,ハの中には,「募集又は採用に当たって実施する

筆記試験や面接試験の合格基準を男女で異なるものとすること。」

と記載されており,また,ニの中には,

「採用選考に当たって,採用の基準を満たす者の中から

男女のいずれかを優先して採用すること。」と記載されています。

大学の入学試験と会社の入社試験は異なりますが,

大学の入学試験においても,上記の禁止事項は妥当するでしょう。

入社試験で男女差別があり,

労働者に財産的・精神的損害が発生すれば,

会社は,賠償責任を負います。

東京医科大学で,前近代的な男女差別が10年以上も

まかりとおっていたことに驚きますし,

多様性が尊重されるべき現代において,

多くの人の怒りをかうのはもっともなことです。

問題の背景には,医師の長時間労働がありそうです。

女性は出産や育児で長時間働けないから,男性を優遇する。

しかし,労働時間の削減が叫ばれている

現在において,この発想は時代遅れです。

労働時間を削減して成果をあげる労働生産性の向上が重要なのです。

医師の労働時間を減らして,

医師のワークライフバランスが確保できる労働環境が整えば,

女性医師が離職することは減り,女性医師が活躍できるようになります。

そうなれば,東京医科大学のような不正入試をする意味がなくなり,

入試における男女差別が根絶されるのではないかと考えます。

早急に,医師の労働時間を改善していくべきなのです。

教師が休日の朝に突然,校長や教頭から

「今すぐ出勤して」という連絡を受けた場合,

このような連絡はパワハラにあたるのでしょうか。

また,教師がこの連絡に従って休日に働いた場合,

休日労働の割増賃金を請求することができるのでしょうか。

まず,休日労働の朝に出勤を命じることが

パワハラに該当するかについて検討します。

そもそも,職場のパワハラとは,

同じ職場で働く者に対して,

職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に,

業務の適正な範囲を超えて,精神的・身体的苦痛を与える

又は職場環境を悪化させる行為と定義されています。

そして,厚生労働省は,職場のパワハラに

あたりうる行為類型として,以下の6つをあげています

(職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告)。

①身体的な攻撃(暴行・傷害)

②精神的な攻撃(脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言)

③人間関係からの切り離し(隔離・仲間はずし・無視)

④過大な要求

(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制,仕事の妨害)

⑤過小な要求(業務上の合理性なく,

能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)

⑥個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)

もっとも,上記の6類型は,職場のパワハラのすべてを

網羅するものではなく,最終的に損害賠償請求できる

違法なパワハラか否かは,社会通念に照らして

ケースバイケースで判断することになります。

パワハラが人事権の行使のかたちで行われた場合には,

次の3つの基準に照らして違法か否かが判断されます。

ア 当該業務命令が業務上の必要性に基づいているか

イ 当該業務命令が退職強要目的など社会的にみて

不当な動機・目的に基づきなされたか

ウ 当該業務命令が労働者に対して

通常甘受すべき程度を超える不利益を与えたか

さて,休日の朝に出勤を命じることは,

パワハラの6類型には該当しません。

また,仮に,休日にしなければならない仕事があり,

嫌がらせ目的もなく,代休が与えられているのであれば,

損害賠償請求できる違法なパワハラとはいえないと考えられます。

次に,教師は,休日労働した場合に,

割増賃金を請求できるのかについて検討します。

公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法

(「給特法」といいます)第3条2項には

「教育職員については,時間外勤務手当及び休日勤務手当は,支給しない。」

と定められています。

教師に対しては,以下の「超勤4項目」の場合以外は,

原則として時間外勤務を命じないこととされています。

①校外実習その他生徒の実習に関する業務

②修学旅行その他学校の行事に関する業務

③職員会議に関する業務

④非常災害などのやむをえない場合の業務

そして,教師に対して,残業代が支払われない代わりに,

給料月額の4%に相当する教職調整額が支給されています。

しかし,実際には上記の超勤4項目以外の業務を

時間外や休日にせざるをえないことはよくあるものの,

実務上は残業代は支払われません。

結論として,教師は,休日労働しても割増賃金を請求するのは困難です。

もっとも,教師が休日に勤務することが命じられて勤務した場合,

代休が与えられます。

本来,休日に勤務を命じることは,

労働者のワークライフバランスの観点から負担が重く,

また,教師の場合は,超勤4項目でしか

休日の勤務を命じることができないのですが,

実際は,超勤4項目以外でも休日労働がまんえんしています。

教師の労働環境を改善するためにも,

給特法を廃止して,教師にも労働基準法に基づいて

残業代が支払われるようにするべきと考えます。

教育改革実践家である藤原和博先生の

という本を読みましたので,アウトプットします。

「なぜ本を読むといいのか?」

子供から,このような質問がされたときに,

子供にわかりやすく説明できる親は少ないのではないでしょうか。

藤原先生は,膨大な読書の体験をもとに,この質問に対して,

ご自身の明確なご意見を提示しており,それが大変納得できます。

まず,わかりやすいところからいくと,

本を読むか読まないかで,報酬の優劣が決まるということです。

飲食店などのアルバイトの1時間あたりの報酬は約800~1000円,

会社員や公務員の1時間あたりの報酬は約2000~5000円です。

1時間あたりの報酬が1万円を超えるとエキスパートになります。

医師,弁護士,コンサルタントなどの専門家です。

人気の弁護士であれば,1時間あたりの報酬は約3万円,

マッキンゼーのシニアコンサルタントであれば,

1時間あたりの報酬は約8万円になります。

エキスパートは,ほぼ読書をしています。

なぜなら,知識はつねに入れ替わっていくものなので,

最新の情報を持っている人しか顧客の期待に

応えることができないからです。

さらに,さまざまな仕事のなかで,時間あたりに稼ぐ

効率が最も高いのは講演であり,一流の作家やジャーナリストは,

1時間あたりの講演の報酬は約100万円になります。

さまざまな分野で一流と呼ばれる人は,

話すだけで1時間あたり100万円を稼ぐのですが,

その根底にあるのは,聴衆を満足させるだけの知識であり,

その知識を獲得するために,例外なく本を読んでいるのです。

1時間あたりに生み出す付加価値を

あげるためには読書が欠かせないのです。

次に,本を読むことで,作者の脳のかけらを

自分の脳につなげることができるようになります。

一人の人生で,自分が見て経験できることには限界があります。

そこで,他人が獲得した脳のかけらを自分の脳に

たくさんくっつけることができれば,

自分の脳を拡張することができます。

自分とはまったく異なる他人の脳のかけらをくっつけることで,

自分の持っている脳では受容できなかったものが

受容できるようになります。

そうすることで,世界をみるための視点や知恵

を獲得することができ,読者は,世界の見方を広げて,

多面的かつ複眼的に思考できるようになります。

また,たくさんの著者の脳のかけらを自分の脳につなげば,

さまざまな脳の人と交流が可能になり,

他者と世界観を共有して,味方を増やすことができます。

味方を増やすことで,夢を実現するときに他者から

信頼や共感を得られて,信任を受けられます。

このように,読書をすることで,著者の脳のかけらを

自分の脳にくっつけることができ,知識が増加して,

自分の中にあった既存の知識や体験と化学反応を起こして,

新しい知恵がうまれてくるのです。

他人の脳のかけらを自分の脳にくっつけて,

脳を拡張させていくためには,

さまざまな分野の本を数多く読む,

乱読が適しているのです。

そして,読書をすることで,

クリティカルシンキングを磨くことができます。

クリティカルシンキングとは,自分の頭で考えて,

主体的な意見を持つという態度で,

本質を洞察する能力や複眼思考と呼ばれています。

物事を短絡的なパターン認識でとらえるのではなく,

多面的にとらえるのです。

マスコミの報道を一面的に捉えるのではなく,

何か裏の事情があるのではないか,

反対の立場から考えるとどうなるのか,

などと多面的に捉えることで,

自分の考えのあつみを増していくのです。

物事を多面的に捉えるためには,

できるだけ多くの考え方に触れて,

自分なりの意見を持つことが重要になるので,

クリティカルシンキングを養うためにも読書が役に立つのです。

読書をすることのメリットが大変わかりやすく説明されており,

読書をするモチベーションが一気にあがる名著ですので,

紹介させていただきました。

介護施設で働いている人が,入居者の入浴介助

をしているときにぎっくり腰になった場合,

労災と認められるのでしょうか。

労働者に生じる腰痛の発症要因には,加齢による影響,

運動不足による腰部・腹筋などが弱くなっているという個人的な要因と,

腰に過度の負担を加える労働態様,労働環境などの職業的な要因

があるため,仕事によって腰痛が発症したと

判断するのが困難であるといわれています。

腰痛の労災の認定基準では,腰痛を次の2つに分類しています。

①災害性の原因による腰痛(突然腰痛になる場合)

②災害性の原因によらない腰痛

(徐々に腰に負担が積み重なって腰痛になる場合)

まず,①災害性の腰痛は,次の要件を満たす必要があります。

(1)腰部の負傷または腰部の負傷を生ぜしめたと考えられる

通常の動作と異なる動作による腰部に対する急激な力の作用が

業務遂行中に突発的な出来事として生じたと

明らかに認められるものであること。

ようするに,普段とは違う動作をして腰に

急激な力が突発的に加わったということです。

具体的には,重量物を運んでいる最中に転倒したり,

重い荷物を取り扱ったときに不適当な姿勢をとったことで,

腰に過度な負担が生じたときなどです。

(2)腰部に作用した力が腰痛を発生させて,

または腰痛の既往症もしくは基礎疾患を

著しく増悪させたと医学的に認めるに足りるものであること。

次に,②非災害性の腰痛には,次の2つがあります。

(1)腰部に過度の負担がかかる業務に比較的短期間

(おおむね3ヶ月から数年以内)従事する労働者に発症した腰痛

(2)重量物を取り扱う業務または腰部に過度の負担がかかる作業態様

の業務に相当長期間(おおむね10年以上)にわたって

継続して従事した労働者に発症した慢性的な腰痛

ここでいう腰に負担のかかる業務とは,次のものです。

ア:おおむね20キログラム程度以上の重量物または

軽重不同の物を繰り返し中腰で取り扱う業務

イ:腰部にとって極めて不自然ないし非生理的な姿勢で

毎日数時間程度行う業務

ウ:長時間にわたって腰部の伸展を行うことのできない

同一作業姿勢を持続して行う業務

エ:腰部に著しく粗大な振動を受ける作業を継続して行う業務

さて,介護施設で入浴介助をしていて労働者がぎっくり腰になった場合,

普段とは違う動作をして腰に急激な力が突発的に加わったのであれば,

①災害性の腰痛と認定される可能性があります。

また,入浴介助を3ヶ月から数年間

継続的に行っていたのであれば,

上記のアやイに該当して,

②非災害性の腰痛と認定される可能性があります。

腰痛の労災を検討する場合,

どれくらいの就労期間中,

どれくらいの時間,

どんな物を,

どのような頻度で運んでいたのか,

どういった姿勢をとる必要があったのか

を検討することが重要になります。

仕事が原因で腰痛になったのではないかと思ったならば,

労災が利用できないかを検討してみてください。

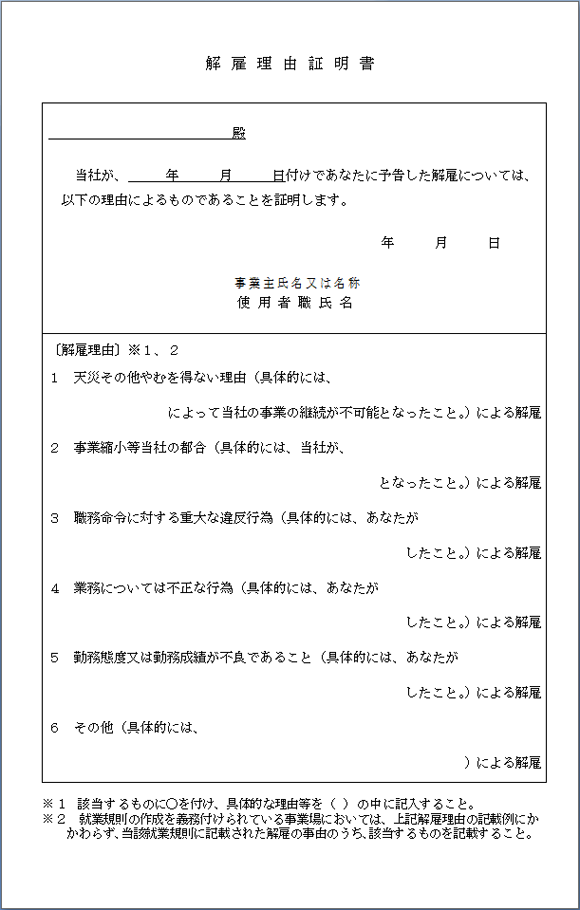

会社を解雇された(クビになったことです)場合,

労働者は,途方にくれてしまいます。

「なんで自分が解雇されたのだろう?」

「明日からの生活をどうしたらいいのだろう?」

「家族をどうやってやしなっていけばいいのだろう?」

途方にくれていても,解雇に納得がいかないのであれば,

労働者がやるべきことがあります。

それは,会社に対して,「解雇理由証明書」の交付を要求することです。

労働基準法22条で,労働者の求めがあった場合,

会社は退職の事由を記載した証明書を交付しなければらならず,

解雇の場合には解雇理由を記載しなければなりません。

(労政時報の人事ポータルjin-Jourより抜粋)

なぜ,解雇理由証明書の交付が重要になるかといいますと,

解雇を争う場合,労働者は,会社が主張している解雇理由が

おかしいと主張していくのですが,解雇理由がわからなければ,

攻撃対象である,どういった解雇理由の,

どのような点がおかしいのかについて効果的な主張ができないからです。

ようするに,解雇理由が明らかでないと解雇が

有効か無効かの判断ができないのです。

通常,解雇された労働者が会社に対して,

解雇理由証明書の交付を求めた場合,会社は,

解雇理由証明書を交付してきます。

それでは,会社が労働者の請求を無視して,

解雇理由証明書を交付してこなかった場合,

労働者は,どうすればいいのでしょうか。

私は,もう一度,会社に対して,解雇理由証明書の交付を求める文書

を送付することをアドバイスします。

理由は3つあります。

1つ目の理由は,先ほども書きましたが,

解雇理由がわからないままですと,

解雇が有効か無効か判断できないからです。

解雇理由がわからないまま,裁判に突入してしまい,

会社から的確な解雇理由が主張されてしまい,

労働者がその解雇理由にうまく反論できなければ

裁判に負けてしまいます。

裁判の見通しをたてるためにも,裁判前に

解雇理由を知っておくことが必須と考えます。

また,裁判になってから解雇理由が分かると,

解雇理由の調査に時間がかかるため,裁判が長引きます。

裁判の前に解雇理由を明確にして,その解雇理由は有効なのかを

しっかり検討して,見通しをたてるべきです。

2つ目の理由は,解雇理由証明書に記載されていない解雇理由の

後出しを防止することです。

会社は,解雇理由証明書に記載されていない解雇理由を

裁判になって後出しすることは可能なのですが,

解雇理由証明書に記載されていない解雇理由は,

会社がその解雇理由を重視していなかったと判断されて,

裁判では重要な争点でなくなります。

そのため,会社は,解雇理由証明書に記載されていない解雇理由を

裁判で後出しで主張しても,余り意味がないことになるのです。

労働者としては,解雇理由証明書に記載された解雇理由だけ

を反論の対象にすればいいのです。

3つ目の理由は,労働者が2回,3回と解雇理由証明書

の交付を求めても,会社がこれを無視して解雇理由証明書

を交付しないということは,会社が自ら解雇理由がなかったと

認めていることにつながるという点です。

会社は,解雇理由がないからこそ,解雇理由証明書

を交付できないのだと考えられます。

もっとも,通常の会社は,なにかしら理屈をつけて,

解雇理由を主張することが多いので3つ目の理由を

主張することはあまりないと思います。

会社が,労働者から解雇理由証明書の交付を求める文書を

受け取っていないという言い訳をすることがあるかもしれないので,

会社へ解雇理由証明書の交付を求める文書を特定記録郵便で送付すれば,

このような言い訳はつうじなくなります。

解雇に納得できないときは,まずは

解雇理由証明書の交付を求めましょう。

365日ブログを書き続けることに挑戦して,

かれこれ約3ヶ月が経過しようとしています。

3ヶ月ころが,最も脱落者がでやすいということで,昨日,

板坂裕治郎師匠のブログのフォローアップセミナーに参加してきました。

板坂裕治郎師匠から,厳しいながらも的確なアドバイス

をいただきましたので,昨日のセミナーのアウトプットをします。

板坂裕治郎師匠は,次のようにおっしゃいました。

ビジネスの基礎体力をボディにして,

熱い想いと経済力を両輪にしたスーパーカーを作れと。

365日ブログを書くことで,自分のゆるみを正し,

自分を変えていくことで,ビジネスの基礎体力を養います。

熱い想いとは,世の中のためになる自分の使命です。

自分の使命が見つかると,確固たる自信が生まれて,

圧倒的な強みをみつけることができます。

経済力とは,顧客に対して頭を下げずに売上を上げることです。

顧客から「あなたにお任せします」と言われるようになれば,

何年たっても稼ぎ続けることができます。

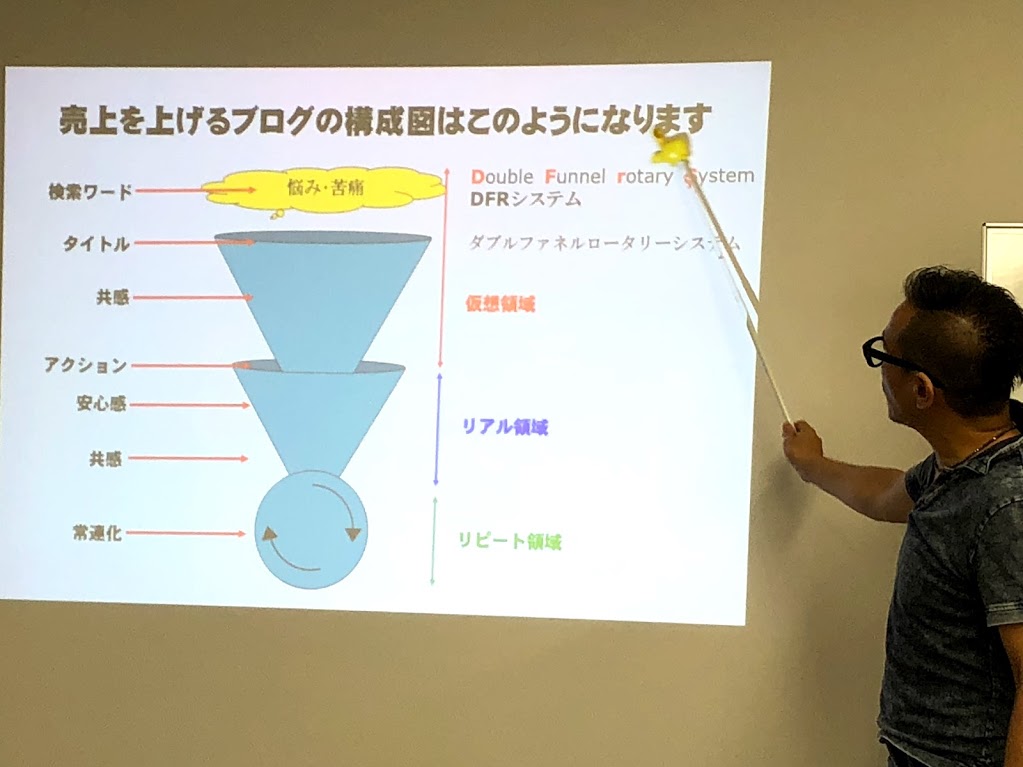

次に,売上を上げるブログの構造は,

ダブルファネルロータリーシステム(DFRシステム)になっています。

ファネルとは,漏斗(じょうご)のことで,

液体をろ過するときに使う器具で,ようはふるいにかけることです。

顧客は,自分の悩みや苦痛を検索キーワードを入力して,

グーグルなどの検索エンジンで検索します。

検索キーワードでひっかかるタイトルのブログがみつかれば,

顧客はブログを読みます。

顧客は,ブログを読んで,自分の悩みや苦痛の解決方法

などが書いてあると共感します。

これが仮想領域という第1のファネルです。

ブログを読んで共感した顧客は,

問い合わせや来店というアクションをおこします。

顧客がアクションして,ブログを記載した人物と実際に会って,

話をして安心感をいだき,共感すれば,商品やサービスを購入します。

これがリアル領域という第2のファネルです。

そして,一度商品やサービスを買った顧客がファンになって,

常連化すれば,リピートと紹介が増えて,売上が上がっていくのです。

また,板坂裕治郎師匠は,ブログの極意

①あなたは何者,

②あなたを必要とする人は,

③どうやって探す,

④第1印象

について説明されました。

①あなたは何者とは,あなたは,その技術をつうじて

どんなことを顧客にもたらすことができるのかを検討することです。

顧客にとってのベネフィットを考えることだと思います。

②あなたを必要とする人は,○○を苦痛に感じていたり,

○○に困っている人で,あなたの商品やサービスを必要としている人の

年齢や生活環境から顧客を絞ることです。

③どうやって探すとは,顧客は,売り手が考えているような

キーワードで検索するのではなく,もっとベタなキーワードで

検索しているので,顧客の頭の中に入って,

どのようなキーワードで検索するのかを想像することです。

④第1印象とは自分のプロフィールのことです。

プロフィールには,自分の強みを書きます。

強みとは,自分の中で1番ではないものを捨てて最後に残ったものです。

「過去の失敗→今の仕事」というストーリーがあれば,強みになります。

こう考えると,失敗は自分の強みになる資産なのです。

さて,私が約3ヶ月,毎日ブログを続けてこれたのは,

一緒に365日ブログを書き続ける仲間がいるからです。

仲間がいないと,3ヶ月経たないうちに脱落した可能性が大です。

仲間は,ありがたいことに,

もっとひらがなを多くした方が読みやすいよとか,

普通の人は,こういうキーワードで検索するんじゃないかな

といった的確なフィードバックをあたえてくれます。

弁護士になると,「先生」と呼ばれる職業だからか,

なかなか他人から,指摘を受ける機会が少ないので,

このようなフィードバックは本当に貴重です。

弁護士の常識は,世間の非常識ということを痛感しました。

仲間と共に,365日ブログを書き続けていきますので,

読者の皆様,これからもこのブログをよろしくお願い致します。

本日早朝より,金沢市西倫理法人会において,

「男女問題と夫婦愛和」という演題で講話をさせていただきました。

具体的な男女問題の事例から,離婚や不倫の法律問題を説明し,

男女問題が発生する原因の一つに,脳の性差があることを指摘して,

夫婦愛和のための具体的な方法を説明させていただきました。

講話が終わった後,複数の方々から,

「妻と会話が噛み合わない理由が分かりました」

というお声をいただき,男女の脳の違いを理解することが,

夫婦のすれ違いを予防することにつながるのだと実感しました。

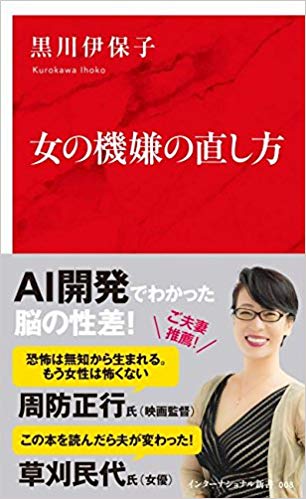

本日,私が講話した内容のほとんどは,

人工知能研究者の黒川伊保子先生の「女の機嫌の直し方」

という本に記載されていたことをアウトプットしたものであります。

この本に記載されていた「女の機嫌の直し方」

の超具体的なノウハウを紹介させていただきます。

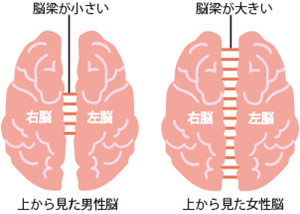

男性と女性では,脳の構造が異なります。

右脳と左脳を連携する神経細胞の束である脳梁が,

男性では小さく,女性では大きいという違いがあります。

この脳の性差から,男性と女性とでは,

コミュニケーションの仕方が全く異なります。

女性は,プロセス指向共感型のコミュニケーションをします。

女性は,ことの発端から,時系列に経緯を語りながら,

そこに潜む真実や真理を探り出します。

共感によって上手に話を聞いてもらうと,この作業の質が上がります。

そして,話し終えるころには,きっぱりと結論が出ているのです。

ようするに,女性は,話しながら自分で問題解決をするのです。

他方,男性は,ゴール指向問題解決型のコミュニケーションをします。

男性は,相手方状況を話しだしたら,その対話の意図を探り,

すばやく「解決すべき問題点」を洗い出そうとします。

男性は,「ようするに,こういうことですね」とすぐに結論を話します。

話しながら問題解決する女性と,

会話の途中ですぐに問題解決しようとする男性とでは,

どうしてもコミュニケーションにギャップができてしまい,

これが夫婦ケンカのもとになります。

このような,男女のコミュニケーションギャップ

から生じる夫婦ケンカを避けるためには,

夫は,妻の話しに対して,とにかく共感することです。

共感して話を聞くことで,妻は,

なめらかに対話をすすめることができて,

話しているうちに,自分で勝手に問題を解決します。

夫は,すぐに結論を言って,妻の話の腰を折ってはいけないのです。

例えば,妻が「なんだか最近腰が痛いの」と言ってきたとしましょう。

夫は,このようなシチュエーションのとき,よくこう言います。

「医者に行ったのか?」

こう言うと,たいてい,妻は

「あなたは私のことを何も分かっていない」と言ってキレます。

このようなシチュエーションのときは,

次のように答えると会話がスムーズに進んで,

妻がキレないようです。

「あ~,腰が痛いのか。それはつらいなぁ」

相手の言葉の反復と同情を返して,共感するのです。

この共感のスキルを使って,妻からの答えようのない質問に対して,

次のように対処すると効果的なようです。

妻の質問①「あなたって,どうしてそうなの?」

夫の模範解答①「きみに嫌な思いをさせて,ごめん」

妻の質問②「なんで,わかってくれないの?」

夫の模範解答②「(きみの気持ちに)気がつかなくて,ごめん」

妻の質問③「仕事と私,どっちが大事?」

夫の模範解答③「きにみ寂しい思いをさせたね,ごめん」

妻の質問④「一緒にいる意味がない」

夫の模範解答⑤「バカなこと言うなよ,一緒にいるだけで意味がある。

そんな女はお前だけだ」

結婚したことがある男性であれば,

このような質問をされたことが何回かあると思います。

しかし,このような模範解答を言えた人は少ないと思います。

このような回答すればいいとは知らなかったのですから,

しょうがありません。

対処法を知った上で,同じようなシチュエーションのときに,

同じ失敗をせずに,上記のように対応すればいいのです。

この本は,超具体的な「女の機嫌の直し方」が

数多く紹介されている名著であり,男女問題に悩む男性にとって

福音の書となること,間違いないです。

8月3日に金沢市西倫理法人会で「男女問題と夫婦愛和」

という演題で講話させていただく機会をいただき,

講話の準備のために,脳科学者である中野信子氏の「不倫」

という本を読んだので,アウトプットします。

なぜ不倫はなくらないのか?

この問に対する答えとしては,人間は遺伝子や脳内物質に操られて

不倫してしまうので,人類は一夫一婦制には向いていないようです。

人間が不倫してしまうのには,

①先天的な,特定の遺伝子の働き,

②後天的にかたちづくられた,その人の愛着スタイル,

③周期的,反応的な男女の性ホルモンの働き,

の3つの要因があります。

まず,①先天的な,特定の遺伝子の働きについて説明します。

脳内ホルモンにバソプレシンという物質があります。

バソプレシンは,抗利尿ホルモンとも呼ばれ,

利尿運動を妨げる物質で,体液の流出を阻止したり,

血管を収縮させて血圧を上げる機能があります。

バソプレシンは相手に対する親切心,

セックスに関する情報への感受性などに関係し,

男性が家庭を守るよう動機づける作用もあります。

このバソプレシンの受容体(キャッチャーのようなもので,

外部からの物質や刺激を受け取り,それを情報に変換して

細胞に伝達する機能をもちます)である

AVPRの生成に関連する遺伝子AVPR1Aの

塩基配列の一塩基多型によって

「貞淑型」と「不倫型」に分かれるようです。

ようするに遺伝子の変異によって,

バソプレシンの受容体に変化が生じて,

不倫しやすい人間になるということのようです。

また,脳内物質であるオキシトシンも不倫に影響するようです。

オキシトシンには,恋人や親子を結びつけ,不安を減らし,

リラックスをもたらす作用があり,幸せホルモンと呼ばれています。

オキシトシンは,ソーシャルメモリーという

人間の能力に深く関係しています。

ソーシャルメモリーとは,以前会ったことがある人を認識する能力

と関係し,人間関係の形成を速めるので,

ある個体をほかの個体よりも好むように仕向け,

絆,愛着をつくる働きをします。

このオキシトシンの感受性が遺伝子の変異で違ってくるので,

不倫に影響があるのです。

次に,②後天的にかたちづくられた,その人の愛着スタイル

について説明します。

乳幼児期に母子が相互に愛情を感じ合うことで,子供は,

母親に愛着を形成し,母親を安全基地にして,

自立した行動をとれるようになるのです。

このように母子の愛着が形成されて育った人は,安定型となり,

他者は自分に良いものをもたらす可能性が高いと

考える傾向が高くなり,不倫しにくいのです。

他方,母子の愛着形成が不十分だった回避型や不安型の人は,

愛情を与えてくれる相手がみつかれば,パートナーがいても

愛を求めてその人になびいてしまうので,不倫しやすい傾向があります。

最後に,③周期的,反応的な男女の性ホルモンの働き

について説明します。

女性は,排卵期にテストステロン濃度の高い男性を

セックスの相手として望み,それ以外の時期には

落ち着いていて生活と育児に向いた

長期的なパートナーを探しているようです。

テストステロンとは,男性ホルモンと呼ばれ,

性欲や攻撃性,競争心と直結しています。

他方,男性は,排卵している女性の匂いに触れると

テストステロンが上昇します。

このように,人間の性行動は脳内物質に左右される部分が大きいのです。

不倫をしてしまうのは,遺伝子や脳内物質のしわざであれば,

意思ではコントロールできないので,不倫はなくらないのでしょう。

不倫をすれば,パートナーの信頼を失い,

世間からバッシングを受け,

損害賠償請求の裁判に発展するリスクがあるのに,

不倫がなくならないのは,脳の仕業だとよく分かりました。

不倫の法律相談をするうえで,役立つ知識を得ることができました。