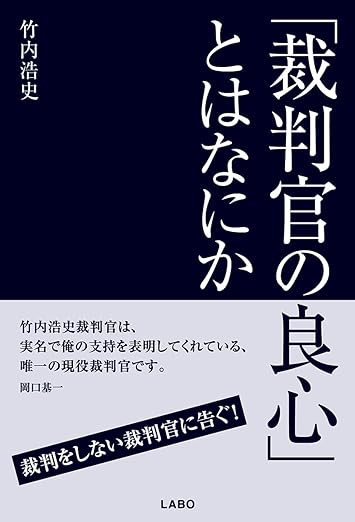

裁判官の良心とはなにか

1 裁判とは人助け

現役の裁判官が、国を相手に、国家賠償請求の裁判をする。

そんなニュースに触れた私は、日本にそんな勇気のある裁判官がいるのかと、大変興味を抱きました。

すると、その裁判官が、「裁判官の良心とはなにか」という本を出版されたので、さっそく読んでみました。

著者の竹内浩史裁判官は、市民派の弁護士から、弁護士任官制度で、裁判官になられた異色の裁判官です。

今回は、竹内裁判官の「裁判官の良心とはなにか」という本を読んで、私が得た気付きを3つ、ご紹介させていただきます。

1つ目は、裁判とは人助けであることです。

私は、この本を読むまで、裁判官は、原告と被告の主張と立証をたたかわせて、中立的に、事件を処理していると考えていたので、あまり人助けをしているというイメージはありませんでした。

竹内裁判官は、「本来の権利行使を封じられている方を助けてあげなければならない」と主張されています。

例えば、交通事故の裁判であれば、被害者の救済をして、人助けをすることにつながります。

裁判官は、裁判の勝敗を左右しうる権限が与えられているので、勝たせるべき者を勝たせることで、確実に人助けができるのです。

裁判官は、勝たせる人を勝たせるために、代理人である弁護士に、サジェスチョンを与えてくることがあるので、弁護士は、裁判で勝つためには、裁判官のサジェスチョンを見逃してはならないのです。

また、勝たせたい人の事案であっても、事実関係でうまく勝たせるのが難しい場合には、和解で救えることもあります。

なお、紛争解決としては、判決よりも和解の方が望ましいという竹内裁判官の見解に、私も賛同しています。

良心的な裁判官が提示する和解案は、よく練られており、そのような和解案を受入れた方が、紛争がすぐに解決する上に、当事者の納得感も得られやすいです。

他方、弁護士は、裁判をしても負けることも多々あり、確実に人助けができるわけではありません。

そのため、確実に人助けができる裁判官には、とてつもない魅力があるわけです。

このような、裁判官としての職業的な魅力は、もっと世に知られてほしいものです。

2 裁判官の良心とは

2つ目は、裁判官にはそれぞれ良心があるです。

竹内裁判官は、ご自身の裁判官の良心として、正直・誠実・勤勉の3つをあげていらっしゃいます。

正直については、偽証する人を勝たせることをせず、正直者が損をする裁判をしないという心情のようです。

誠実については、常に自分が得をするように、いいとこどりをするような、二枚舌の人には、警戒すべきという意味でとらえました。

言っていること、やっていることが一致している、一貫性のある人が信頼されるのが世の常ですね。

勤勉については、真面目にがんばって働いている人が報われる裁判であるべきという意味のようです。

なるほど、裁判官にとって、その人それぞれの良心があって、その良心に基づいて、事件処理をしているのがとても興味深いです。

竹内裁判官は、この3つの良心をもとに、裁判をする関係で、当事者の尋問において、当事者の話を聞くことを重視しているようです。

当事者の主張と証拠を、争点整理手続で検討した結果、尋問前に、裁判の形勢はある程度固まっているようです。

それでも、本人の尋問をすれば、本人の人柄がわかり、勝たせるべき人かどうかの確認ができるわけです。

尋問をすれば、悪い人かどうかはすぐに分かるようです。

弁護士としては、争点整理手続で、裁判官に有利な心証を形成してもらうことに尽力すべきであり、尋問では、当事者の人柄が、裁判官に悪く伝わらないように工夫する必要があります。

3 裁判官は人である

3つ目は、裁判官は人であることです。

裁判官は、大量の複雑な事件を処理している、とても優秀な方なので、私は、たまに、別次元にいると錯覚してしまうことがあります。

そのため、裁判官も人であることを忘れてしまうことがあります。

当たり前のことですが、裁判官も人であることを忘れてはいけないのです。

そのため、やたら長い準備書面を提出したり、大量に証拠を提出しても、AIではない裁判官は、当然、嫌がるわけです。

人の情報処理能力には、限界があるので、裁判官が読みやすい準備書面を作成すべきであるし、証拠も厳選して提出する必要があります。

竹内裁判官は、少ない証拠で勝負できるのが勝ち筋であり、証拠が多い方が劣勢とおっしゃっています。

証拠はたくさん出せばよいものではなく、ベストなものを提出することを心がけます。

裁判官のリアルがわかり、弁護士としては、日々の訴訟活動に役立つことが記載されていますので、弁護士や司法修習生におすすめの一冊です。

竹内裁判官のような、良心的な裁判官がいることは、日本の司法にとって、希望であると考えます。

本日も最後までお読みいただき、ありがとうございます。

返信を残す

Want to join the discussion?Feel free to contribute!