パワハラを理由とする解雇を争い、未払残業代800万円を勝ち取った事例

1 パワハラを理由とする解雇

パワハラをしたとして、懲戒処分や解雇をされる事案が増えています。

パワハラをしていないと主張していたにもかかわらず、会社からパワハラと認定され、厳しい処分をされたことに納得がいかないことがあります。

そのような場合、パワハラを理由とする懲戒処分や解雇が無効であるとして、会社と裁判で争うことになります。

今回は、パワハラを理由に解雇されたことに納得がいかない労働者が、解雇を争いつつ、未払残業代を請求した事件を紹介します。

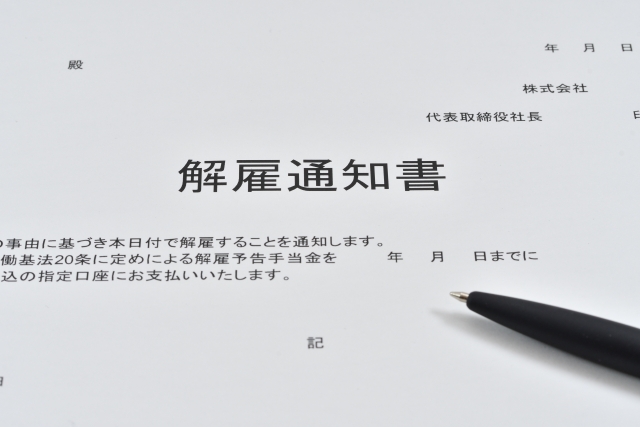

クライアントは、営業所で仕事をしていたところ、総務部長と社長が来て、いきなり、パワハラをしていることを根拠に解雇を通告されました。

解雇通告の1ヶ月前に、クライアントは、パワハラに関する事情聴取を受け、社員との意見の相違があるだけであり、パワハラではないと主張していただけに、いきなりの解雇に納得ができませんでした。

クライアントは、労働基準監督署へ相談にいった後に、私のもとに法律相談へおとずれました。

クライアントの話を聞いていると、会社側が主張しているパワハラについて、いつの誰に対するどのようなパワハラなのかが不明でしたので、会社に対して、解雇理由であるパワハラの具体的内容を確認する必要がありました。

また、クライアントの話によると、管理監督者であるとして、長時間労働をしているにもかかわらず、残業代が全く支払われていませんでした。

そのため、パワハラの解雇を争うと共に、未払残業代を請求することにしました。

2 パワハラの具体的内容を明確にする

会社に対して、いつの誰に対するどのようなパワハラを根拠に、解雇したのかを問い合わせたところ、会社から、具体的な回答がありました。

また、会社に対して、未払残業代を請求したところ、会社は、クライアントが管理監督者であるとして、残業代の支払いに応じませんでした。

会社との交渉では解決できないと判断した私は、裁判を起こしました。

裁判の争点は、①クライアントがパワハラをしたのか否か、②クライアントが管理監督者か否か、です。

争点①クライアントがパワハラをしたのか否かについては、会社が主張している、パワハラの事実を否定できれば、クライアントに対する解雇は無効になります。

会社は、クライアントから言葉の暴力を受けた社員が6人いるとして、6人に対するパワハラの事実を主張していました。

そこで、当方は、6人が主張している、言葉の暴力について、クライアントは言っていない、または、必要かつ相当な指導の範囲であると反論しました。

なお、会社側のパワハラを受けたという社員は、録音をしておらず、会社は、6人の社員の証言で、パワハラの事実を立証してようとしていました。

3 管理監督者の争い方

争点②クライアントが管理監督者か否かについては、次のような判断基準が、裁判例において確立されています。

①事業主の経営上の決定に参画し,労務管理上の決定権限を有していること(経営者との一体性)

②自己の労働時間についての裁量を有していること(労働時間の裁量)

③管理監督者にふさわしい賃金等の待遇を得ていること(賃金等の待遇)

すなわち、管理監督者に該当すれば、残業代が1円も支払われなくてもよくなることから、管理監督者は、残業代が支払われなくてもよいくらい、十分な待遇を受けており、重要な職責と責任を有している必要があることから、上記3つの判断基準をもとに、管理監督者か否かを判断します。

上記3つの判断基準をクライアントにあてはめてみると、次のようになります。

①クライアントは、会社の経営会議等の事業経営に関する決定過程に一切関与しておらず、部下に対する採用、解雇、人事考課等の人事権限を与えられておらず、現場業務がほとんどであり、経営者との一体性はありませんでした。

②クライアントの労働時間は、タイムカードで管理されており、遅刻や早退、年次有給休暇の取得の際には、会社の勤怠管理システムで申請して、総務部の決済を受けていたことから、労働時間の裁量はありませんでした。

③クライアントの年収は、賃金センサスという、日本人の賃金の統計における、平均的な賃金よりも低かったことから、管理監督者としてふさわしい待遇を受けていませんでした。

以上より、クライアントは、管理監督者ではないと主張しました。

裁判の終盤に、会社から、LINEのトーク履歴が証拠として提出されました。

そのLINEのトーク履歴は、クライアントからパワハラを受けたと主張している社員が、別の社員に対して、パワハラの相談をしている内容でした。

そのLINEのトーク履歴と、クライアントからパワハラを受けたと主張している社員の証人尋問の結果から、裁判所は、クライアントがパワハラをしたと判断しました。

その結果、裁判所は、解雇は有効と考えました。

他方、未払残業代請求については、クライアントは管理監督者ではないと判断して、当方の主張を認めてくれました。

その結果、裁判所から、次のような和解案が提示されました。

会社は、解雇を撤回し、クライアントは、解雇日で、合意退職したことを確認し、会社は、クライアントに対して、解決金として800万円を支払う。

3年間分の残業代が認められ、裁判に1年くらい時間がかかっていたので、未払残業代に対する遅延損害金が膨れ上がり、合計800万円の大金になりました。

このように、解雇の事件では、最終的に、裁判官の判断で負けることはありえますが、未払残業代請求を追加することで、実質的に多くの解決金を回収して、勝つことがありえます。

特に、会社から、管理監督者だから、残業代が支払われなくてもよいと言われている場合、管理監督者と認定される可能性は低いので、残業代を回収できる可能性が高くなります。

解雇や残業代請求でお悩みの場合は、ぜひ弁護士にご相談ください。

弁護士は、解雇や残業代請求について、適切な対処方法を提示してくれます。

今回も最後までお読みいただき、ありがとうございます。