熱中症労災における会社に対する損害賠償請求

お盆の時期となり,各地で猛暑日となっております。

最高気温が35℃を超える日が多く,

何をしても汗がダラダラとおちてきて,

クーラーをかけていないと不快な気分になってしまいます。

このような猛暑日には,熱中症に気をつける必要があります。

先日,熱中症についての労災申請について

ブログ記事を記載しましたので,本日は,

仕事中に労働者が熱中症を発症した場合の

会社に対する損害賠償請求について解説します。

https://www.kanazawagoudoulaw.com/tokuda_blog/rousai/201908098427.html

会社は,労働者に対して,労働者の健康や安全を確保して

労働できるように配慮する義務を負っています。

これを安全配慮義務といいます。

会社がこの安全配慮義務に違反したとき,労働者は,

会社に対して,損害賠償請求をすることができるのです。

熱中症については,先日のブログで紹介した

「職場における熱中症予防対策マニュアル」に,

会社が取り組むべき熱中症予防対策が記載されており,

このマニュアルに記載されていることが,

会社の安全配慮義務の内容になると考えられます。

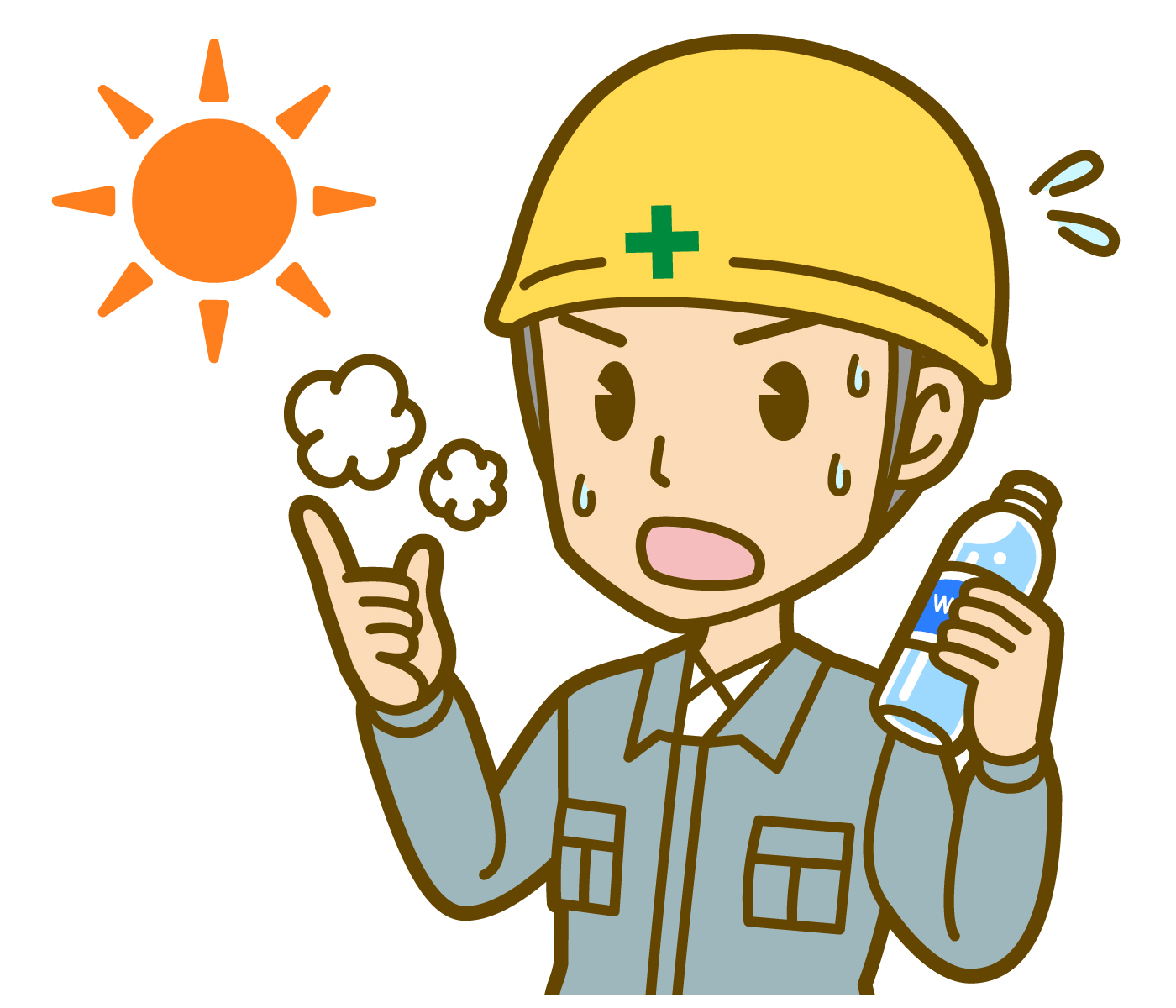

具体的には,①作業環境管理として,

WBGT値の測定並びに温度湿度の低減努力措置,休憩場所の整備など,

②作業環境として,作業時間の短縮,熱への順化,

水分及び塩分の摂取,服装への配慮,作業中の巡視,

③健康管理として,健康診断の実施,労働者の健康管理指導,

作業開始前における労働者の健康状態確認,

④労働衛生教育として,作業管理者及び労働者に対する熱中症の症状,

予防方法,緊急時の救急措置などが記載されています。

そこで,会社は,温度・湿度,作業の身体強度,

衣服の組合せによる補正,熱順化の有無などで計算される

WBGTの基準値を超えるような環境で

労働者を働かせないように努力すべきです。

そして,WBGTの基準値を超える過酷な環境で

作業を行わせる場合には,温度・湿度の低減措置,

作業時間の短縮,作業時刻の変更,

作業人数や器具を利用した作業の身体強度低減

などの措置を講じるべきなのです。

会社がこれらの安全配慮義務に違反して,

労働者に熱中症を発症させた場合,

熱中症を発症した労働者が被った心身の被害について,

損害賠償義務を負うことになるのです。

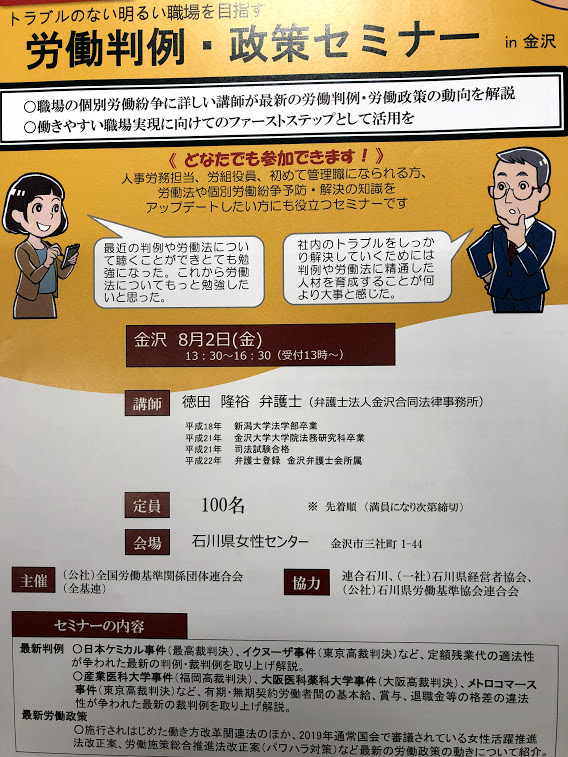

熱中症による損害賠償請求が争われた

大阪高裁平成28年1月21日判決では,

会社は,現場の監督者に対して,

日頃から高温環境下において労働者が具合が悪くなり

熱中症と疑われるときは,労働者の状態を観察し,

涼しいところで安静にさせる,

水やスポーツドリンクなどを取らせる,

体温が高いときは,裸体に近い状態にし,

冷水をかけながら風をあて,氷でマッサージするなど

体温の低下を図るといった手当を行い,

症状が重い場合には,医師の手当をうけさせる

などの措置を講ずることを

教育しておく義務があったと判断されました。

会社は,高温の環境で現場監督をする労働者に対して

労働安全教育をしなければならないのです。

ひらかたパークの熱中症の労災事故では,おそらく,

WBGTの基準値が超える環境において,

温度・湿度の低減措置がとられていなかったり,

作業時間の短縮がされていなかったと考えられ,

安全配慮義務違反が認められる可能性があります。

猛暑日に屋外で作業をする場合には,

熱中症予防対策マニュアルに記載されていることを

遵守することが求められます。

本日もお読みいただきありがとうございます。