同一労働同一賃金の法改正

6月29日に成立した働き方改革関連法のうち,

本日は,同一労働同一賃金について説明します。

パートや契約社員,派遣社員といった

非正規雇用労働者の賃金は,正社員に比べて低い水準にあります。

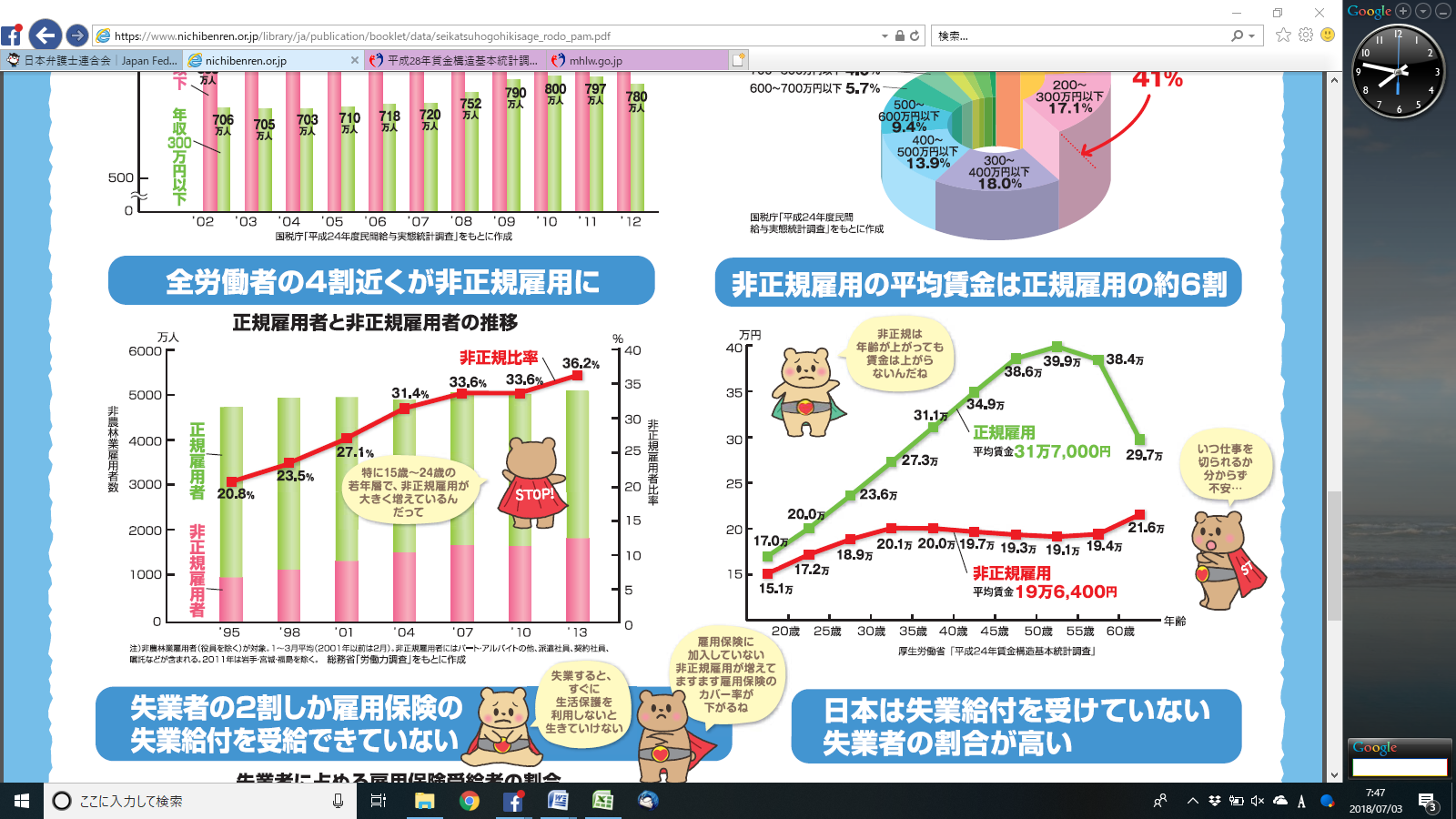

少し古い統計ですが,平成24年の賃金構造基本統計調査によれば,

非正規雇用労働者の平均賃金は,

正社員の平均賃金の約6割くらいの水準のようです。

(日弁連の「あなたの暮らしも危ない?誰が得する?生活保護基準切り下げ(労働編)のチラシより抜粋)

正社員と非正規雇用労働者の仕事の内容が異なり,

正社員の方が,より難しい仕事をしているのであれば,

賃金に差が生じてもしょうがないと思えるのですが,

正社員と非正規雇用労働者の仕事の内容が同じであるにもかかわらず,

賃金に差が生じているのでは,非正規雇用労働者は納得できません。

そこで,非正規雇用労働者の待遇改善を図るために,

正社員との不合理な待遇差を是正するのが

同一労働同一賃金の法改正です。

同一労働同一賃金とは,読んだとおり,

同じ仕事なら同じ賃金が支払われるべきということで,

不合理な賃金格差をなくすことにつながります。

具体的に,どのような賃金格差が違法になるかは,

今後,厚生労働省がガイドラインで定めるのですが,

2016年12月に公表されたガイドラインでは,

次のように定められています。

すなわち,通勤手当,皆勤手当といった手当や,

食堂の利用といった福利厚生については,

原則として待遇格差は認められません。

正社員も非正規雇用労働者も,

自宅から会社まで通勤するのは同じですし,

皆勤については,正社員も非正規雇用も変わりませんし,

正社員だから食堂が利用できて,

非正規雇用労働者だから食堂が利用できないのは不合理ですよね。

他方,基本給が,職業経験や能力,業績や成果,

勤続年数などの差に応じて支給される場合や,

賞与が,業績などへの貢献度に応じて支給される場合には,

待遇差は認められにくいです。

この待遇差については,仕事の内容を判断の基本にするべきであり,

一般的な異動の可能性や長期雇用のための動機づけ

といった会社の主観的な要素で判断されることが

ないようにする必要があります。

このような理由で待遇差を安易に許せば,

正社員と非正規雇用労働者の格差の解消が

図れなくなってしまうからです。

他にも,会社は,非正規雇用労働者から求めがあれば,

正社員と非正規雇用労働者との間の待遇差の内容や

その理由を説明しなければならない義務が生じます。

非正規雇用労働者は,正社員との待遇差に納得できない場合,

会社に説明を求め,その理由に納得できなければ,

是正を求めていくことになります。

同一労働同一賃金の法改正は,

大企業は2020年4月から,

中小企業は2021年4月から施行されます。

なお,NTTグループでは,

正社員と非正規雇用労働者の間で

待遇差があった福利厚生制度を見直し,

正社員の制度に一本化したようです。

その結果,非正規雇用労働者は,

定期健康診断の受診項目が増え,

提携するフィットネスクラブやレジャー施設を

割安で使えるようになったようです。

今後は,NTTグループのような取り組みが

他の会社にも広がり,正社員と非正規雇用労働者の格差が

是正されていくことが期待されます。