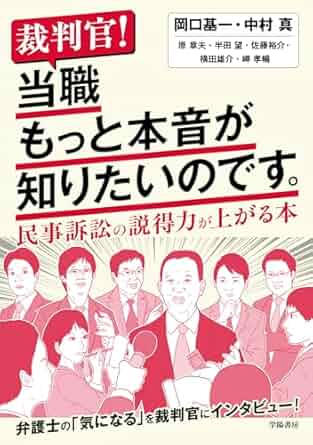

裁判官!当職もっと本音が知りたいのです

岡口元裁判官と弁護士の中村真先生の共著「裁判官!当職そこが知りたかったのです」の続編である、「裁判官!当職もっと本音が知りたいのです」を拝読しました。

前作に引き続き、裁判官の思考がよく分かり、民事訴訟において、裁判官を説得するためには、どのようなことが効果的なのかが、本当によくわかる、名著です。

この本のサブタイトルにあるとおり、この本を読めば、民事訴訟の説得力が上がるのは間違いないです。

このような素晴らしい本を出版していただいた、著者の先生方に本当に感謝しております。

それでは、私が、この本を読んで気付いたことを3つ紹介します。

1 裁判官の2つのタイプ

1点目は、裁判官には2つのタイプがいることです。

1つ目のタイプは、相対的真実主義の裁判官です。

この裁判官は、民事訴訟は、相対的真実であると割り切っているため、立証は、立証責任を負っている当事者がすべきものであって、裁判官は、補充尋問や釈明を極力控え、立証責任で切ってしまう判断をします。

相対的真実主義の裁判官に対しては、訴状には、請求原因の要件事実があればいいだけで、そこに若干の肉付けをしたものを書けばよいことになります。

すなわち、要件事実を中心に準備書面を記載し、余計なことを書かずに、ロジックを簡潔に示すのが効果的になります。

相対的真実主義の裁判官に対して、準備書面でいっぱい書くことは逆効果になりそうです。

2つ目のタイプは、実体的真実主義の裁判官です。

この裁判官は、民事訴訟においても、刑事訴訟と同じように、実体的真実を探したがります。

実体的真実主義の裁判官は、立証責任で切ってしまうような判決はすべきではなく、ときには思い切った事実認定も必要であると考え、請求原因事実の不存在が認められるという判断ができるまで審理を続けたがります。

この裁判官は、準備書面にいろいろなことをたくさん書いても全部読んでくれます。

問題は、自分があたった裁判官が、どちらのタイプの裁判官なのかという見極めですが、これは、審理を継続していく中で見極めるしかなさそうです。

裁判官の一挙手一投足を注意深く観察して、裁判官のタイプを見極めつつ、効果的な主張と立証をしていく必要があります。

2 証拠説明書を活用する

2つ目は、証拠説明書の活用です。

正直、私は、証拠説明書をそこまで重要視しておらず、準備書面を書いた後に、証拠説明書の立証趣旨の箇所に、準備書面で記載した証拠に関連するところを引用するくらいでした。

しかし、忙しい裁判官は、証拠を隅々まで見てくれるとは限らないものの、証拠説明書はきちんと読むようなので、証拠説明書の立証趣旨に必要なことを書いておけば、裁判官の判断に影響を与えられる可能性があります。

すなわち、証拠説明書で、裁判官に対して、その証拠の価値を刷り込ませるのです。

前の著書で、このあたりのことを把握していたのですが、忙しいとついつい証拠説明書をおろそかにしがちなので、改めて、証拠説明書をしっかり活用しようと思いました。

また、裁判官は、証拠を見てくれないリスクがあるものの、主張書面は必ず読んでくれるので、大事なことは、全部主張書面に書いておくべきなのです。

証拠をだしておけば、裁判官は、きちんと見てくれるという考えは手放したほうがよさそうです。

裁判官に読んでもらいたいことについては、主張書面と証拠説明書に記載すべきなのです。

3 尋問と和解

3つ目は、尋問と和解についての考え方です。

私の経験上、和解は、主張が出尽くして尋問前に行うパターンと、尋問後に行うパターンの2つがあると考えます。

尋問前の和解の場合、裁判官は、確定的な心証はとれておらず、なんとなくこっちかなという暫定的な心証で和解を進めているようです。

他方、尋問後の和解の場合、判決が前提となっているため、判決と和解内容が食い違わないようになるため、裁判官からの和解の提案内容と判決はほぼ同じになるわけです。

すなわち、和解を蹴って、判決がでたら、判決と和解内容が全然違う内容になっているというのは、裁判官は、避けるように考えているのです。

また、私は、尋問で心証はそこまで変わらないという印象を持っていましたが、裁判官は、尋問で心証が随分変わるようです。

尋問の中で、いろいろな情報が裁判官の中に入るので、尋問によって、裁判官の事件に対するイメージが変わることがあるようです。

なお、尋問の前に、陳述書を提出するのですが、まずは、陳述書で心証をとり、尋問は、その陳述書でとった心証が正しいかどうかを検証する時間のようです。

そのため、陳述書の内容が重要になります。

尋問に頼らずに、陳述書で完全に心証をとれるようにするために、動機等にも配慮しながら、陳述書をよいものにすることを心がける必要があります。

私は、陳述書にそれほど重きを置いていませんでしたので、陳述書を作成する際には、裁判官の心証をとれるように工夫していきます。

このように、普段の弁護活動では、見落としがちな点についても、丁寧に裁判官の思考方法から、改善点をみつけることができますので、ぜひ多くの弁護士に読んでもらいたい一冊です。

今回も最後までお読みいただき、ありがとうございます。

返信を残す

Want to join the discussion?Feel free to contribute!