固定残業代を争い、労働審判で残業代350万円を回収した未払残業代請求事件

1 残業代請求の法律相談

クライアントは、石川県内の商業施設のアパレルショップを退職後、長時間労働をしていたにもかかわらず、残業代が支払われていないことに疑問を持ち、私のもとへ法律相談に来ました。

クライアントは、長時間労働以外にも、会社の代表者から、パワハラを受けていたことが不満で、弁護士に法律相談をしたかったとおっしゃりました。

このように、会社を退職したタイミングで、前の会社の対応が酷かったことへの不満を、未払残業代請求で解消するというのはよくあります。

未払残業代請求をするタイミングは、会社を退職した直後が最適といえます。

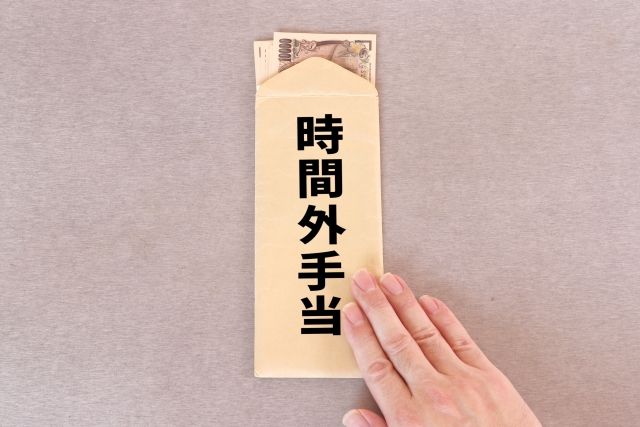

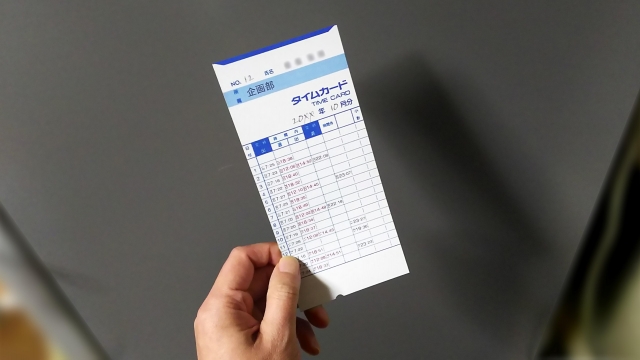

クライアントが勤務していたアパレルショップでは、タイムカードで労働時間が記録されていたこと、給料明細書をみると、「所定時間外労働手当」の名目で固定残業代が支払われていたものの、固定残業代が無効になる可能性があることから、クライアントの依頼を受けて、未払残業代請求をすることにしました。

2 労働時間の立証

未払残業代請求事件で、最も大切なことは、労働時間を立証するための証拠を確保することです。

未払残業代請求事件では、労働者が、実際に労働した日に、何時から何時まで働いていたのかという、労働時間を証明しなければなりません。

この労働時間の証明ができなかった場合、真実は、長時間労働をしていたとしても、残業代請求が認められないことになってしまいます。

もっとも、この労働時間の証明ができれば、残業代請求事件における、会社側の反論が裁判所で認められる可能性は低く、残業代請求が認められる可能性が高いのです。

そのため、労働者側の弁護士は、残業代請求事件を担当する場合、労働時間を立証するための証拠を、どのようにして確保するかについて、知恵を絞ります。

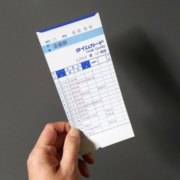

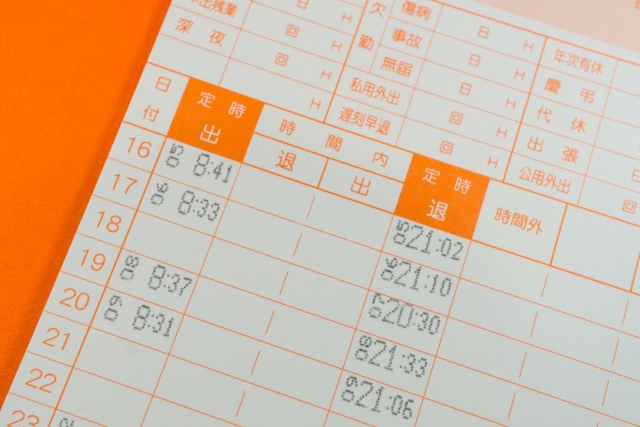

今回の事件では、タイムカードがあるので、タイムカードで労働時間を証明できると考えました。

すると、会社側の弁護士は、商業施設の入退館記録を開示してきて、タイムカードと入退館記録に齟齬があることを指摘してきました。

タイムカードと入退館記録には、確かに齟齬があったものの、入退館記録で残業代を計算しても、そこまで、残業代の金額に差があるわけではなかったので、入退館記録をもとに、残業代を計算しました。

商業施設では、各テナントの従業員に、専用の入退館用のカードが貸与されており、その入退館記録が商業施設に残っていることがあります。

この入退館記録を入手することができれば、労働時間を立証することができます。

会社側の弁護士と交渉をしたものの、会社側が残業代の支払いに消極的であったことから、労働審判の申立てをしました。

労働審判とは、裁判所での話し合いを通じて、原則、3回の裁判期日で決着がつく、迅速な裁判手続です。

クライアントは、早期に事件を解決したいという要望をお持ちでしたので、通常の裁判ではなく、労働審判を選択しました。

3 固定残業代を争う

労働審判における争点は、給料明細書に記載されている「所定時間外手当」が、固定残業代として有効か無効かです。

固定残業代とは、あらかじめ時間外労働時間を決めておき、毎月定額で支払われる残業代のことです。

例えば、毎月30時間分の残業代として、5万円を定額で支払うのがこれに当たります。

この具体例で考えると、30時間以上残業しても、会社は、5万円以上の残業代を支払わないことがほとんどです。

本当は、30時間以上残業したならば、固定残業代の5万円とは別に、残業代が支払わなければならないのですが、労働者は、30時間以上残業しても、残業代がもらえないと思い込んでしまい、会社が不当に残業代の支払いを免れていることが多いのです。

この固定残業代が無効になれば、会社は、1円も残業代を支払っていなかったことになり、固定残業代が残業代を計算するための基礎賃金に含まれるので、労働者が請求できる残業代が多くなります。

今回の事件では、給料明細書には、「所定時間外手当」として固定の残業代が支払われていましたが、会社の就業規則にも、賃金規程にも、「所定時間外手当」の記載はなく、会社も何時間分の残業代に相当するのかについての説明をしていませんでした。

また、クライアントの残業時間が1ヶ月間で100時間を超えるときもあり、「所定時間外手当」は、クライアントの実際の労働時間との乖離が大きかったのです。

このように、今回の事件の「所定時間外手当」は、残業の対価としての性質を有しておらず、固定残業代は無効と判断されました。

その結果、労働審判では、会社が、クライアントに対して、合計350万円の残業代を支払うことで調停が成立しました。

会社は、350万円を一括では支払えないので、クライアントは、50万円ずつの7回の分割払いに応じたものの、350万円を全額回収することができました。

このように、会社が固定残業代の反論をしてきても、固定残業代が無効になることがありますので、残業代請求をしたいときには、ぜひ弁護士に法律相談をしてください。

弁護士は、残業代請求について、適切なアドバイスをしてくれます。

今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。