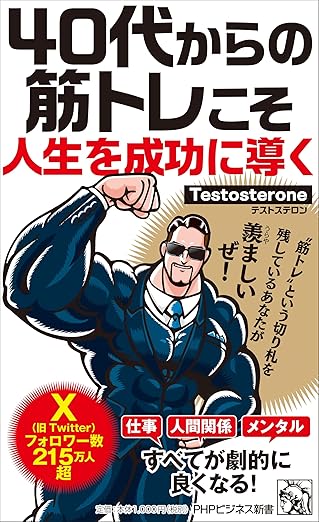

40代からの筋トレこそ人生を成功に導く

Testosterone氏の「40代からの筋トレこそ人生を成功に導く」を読みました。

私は、10代と20代に筋トレをしていましたが、結婚して以降、筋トレをしていませんでした。

筋トレをしていないために、自分の体型が崩れていくことに、内心モヤモヤしており、40歳になった昨年から、ようやく筋トレを本格的に再開しました。

そんな40代になってから筋トレを再開した私にとって、とても興味をひくタイトルであったため、一気に読んでしまいました。

筋トレが人生にとっていかに大切かについて、これでもかというくらい豊富な事例とともに紹介されています。

まさに、筋トレライフハック本です。

今回は、この本を読んで私が得た気付きを3つ紹介します。

1 人は生物的に強そうな個体に憧れる

1つ目は、人は生物的に強そうな個体に憧れることです。

「リーダーシップを得たいなら筋トレ」という箇所に、「人間は単純な生き物で、男女を問わず、引き締まったカッコいい体に憧れを抱くものだ。結局、人が憧れるのは生物的に強そうな個体なのだ。」と記載されています。

確かに、男性の立場からすれば、ガタイのよい男性をみると、一目置きます。

この根底には、人は強そうな人間に憧れを抱いていることがありそうです。

そのため、筋トレをして、体を鍛えていれば、憧れの対象になり、リーダーシップを身につけることができるわけです。

人は見た目で判断してしまうので、筋肉がある人を目の前にすると、本能的にひれ伏してしまい、相手が優れていると思ってしまうのです。

筋トレをしていると、相手から一目置かれるのです。

また、筋トレをして体型がよくなると、顔にも自信がみなぎり、モテるようになります。

筋トレをしていれば、勝手に相手から、すごいと思ってもらえるので、メリットだらけです。

さらに、筋肉があると強そうに見られるので、いじめやパワハラの対象になりません。

筋肉があれば、相手に対して、いざけんかになれば、敗けてしまうと思わせることができ、抑止力が働くのです。

このように、自分のポジションを高めるためにも、筋トレは効果的です。

2 挑戦するには体力が必要

2つ目は、挑戦するには体力が必要ということです。

人間は、何をするにしても健康でないとフルに力を発揮できません。

筋トレによって体力が向上すれば、何かに挑戦する時に、その体力が必ず役に立つのです。

新しいことに挑戦する時には、ストレスがかかりますし、不安になり、体力というエネルギーがないとガス欠になり、動けなくなります。

エネルギーがなくて、動けないと、チャンスをものにすることはでません。

毎日、バリバリ元気に活躍するためには、体力は必須の能力なのです。

そんな体力を向上させるためには、筋トレが重要なのです。

健康こそが最も大切な資産なのです。

健康のために、筋トレはとても効果的です。

3 スランプは必ずやってくる

3つ目は、スランプは必ずやってくることです。

スランプは、必ず立ちはだかるので、最初から計画に入れておくくらいがちょうどいいのです。

スランプになっても、それを楽しめることを、事前の危機管理の段階で組み入れておくのです。

そして、スランプに陥っても、ブレイクスルーの一歩手前であると理解して、淡々と努力を継続することが効果的です。

このスランプに陥った時に、筋トレでスランプに陥った時のことを思い出すのです。

私も、筋トレをしていて、思うように、重量を伸ばすことができない時期があります。

それでも、淡々と筋トレを継続していたことで、気がついたら、重量を伸ばすことができました。

スランプを乗り越える方法は、継続しか無いのです。

私は、売上が思うように伸びず、スランプに陥っている時期なので、筋トレでスランプを乗り越えた体験をもとに、仕事でのスランプを乗り越えていきます。

筋トレは、スランプを乗り越える術を教えてくれるのです。

スランプは、着実に前に進んでいる証拠と捉えて、ブレイクスルーを信じて努力をするのです。

この本を読めば、筋トレが無性にしたくなるので、筋トレをしている人におすすめの一冊です。

今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。