降格人事で役職・職位を引き下げられて、給料を減額されたときの対処法3選【弁護士が解説】

1 降格とは?

なんだか最近、会社の経営がうまくいっていないなぁと思っていたら、

突然、成績不振を理由に、部長から平社員に降格させられてしまい、

給料が3割減額されました。

私は、結果を残しているので、会社が主張している、

私の成績不振には納得がいきません。

このような場合、どうすればいいのでしょうか。

結論から先にいいますと、今回の降格が人事権の濫用に該当すれば、

降格が無効になり、会社に対して、従来の賃金との差額を請求できます

今回は、役職・職位の引下げの降格に納得できないときの争い方について、

解説します。

まず、降格には、いくつかの種類があります。

降格には、大きく分けて、①人事権の行使として行われる場合と、

②懲戒処分として行われる場合があります。

②懲戒処分としての降格には、厳しい規制がかせられています。

具体的には、就業規則に定められた懲戒事由に該当し、

降格の懲戒処分が、処分として重すぎないことが必要になります。

労働者の不祥事に対して、懲戒処分としての降格が重すぎる場合には、

懲戒処分としての降格は無効になります。

他方、①人事権の行使として行われる降格には、

大きく分けて2つの種類があります。

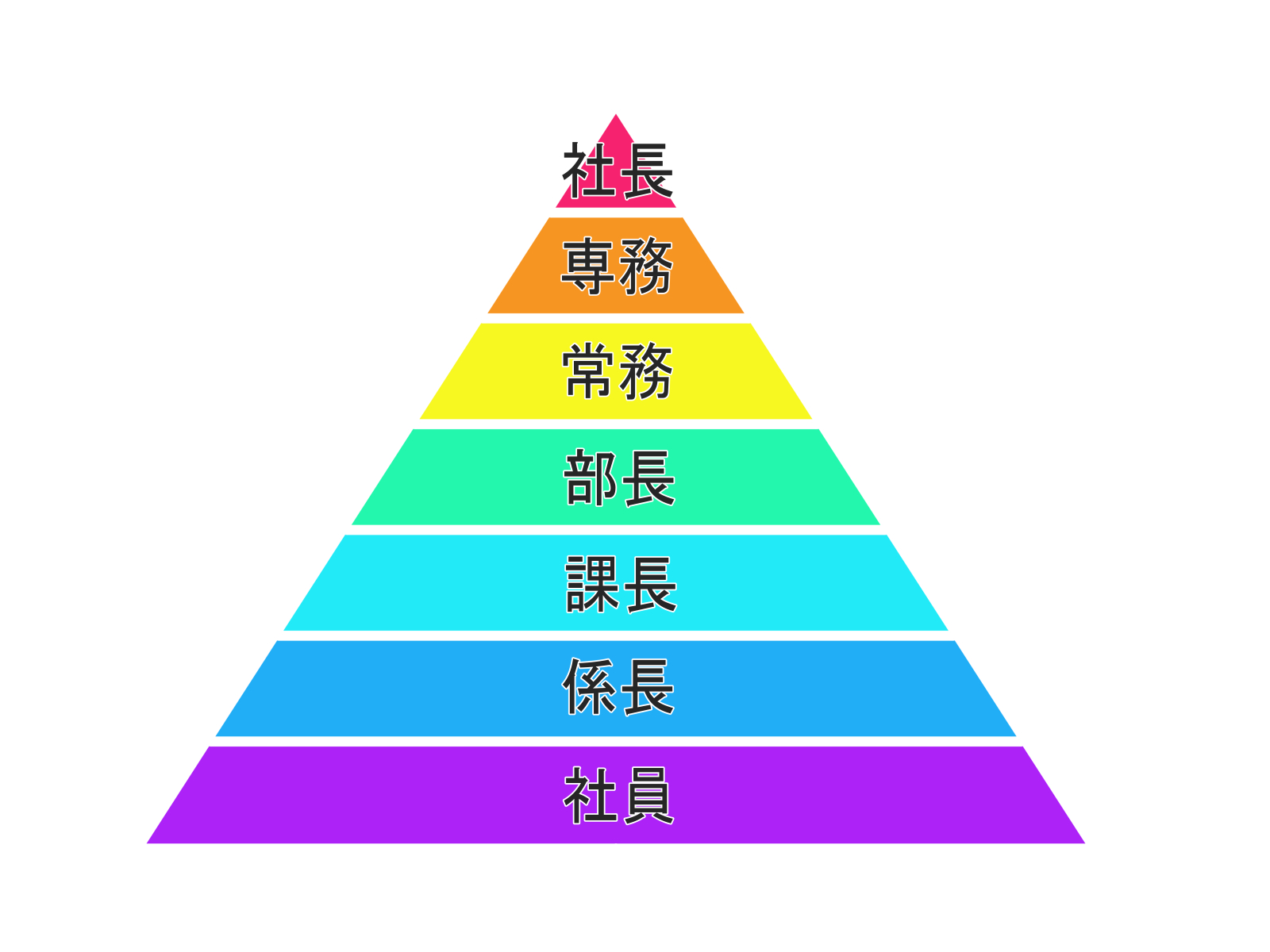

1つは、労働者の役職や職位の引下げによる降格で、

例えば、部長の役職を解き、平社員にする場合です。

もう1つは、資格・等級の引下げによる降格です。

具体的には、職能資格制度の資格の引下げによって、

賃金の引下げを行う場合と、職務等級制度の等級の引下げによって、

賃金の引下げを行う場合があります。

職能資格制度とは、労働者の職務遂行能力に着目し、

資格・等級を定め、これに応じて賃金額を定めるものです。

職務等級制度とは、労働者が担当している職務に着目し、

職務を職務価値に応じて分類し、各等級ごとに賃金の幅を定めるものです。

このように、降格には、いくつかの種類があり、

その根拠が何であるかによって、対処法が異なってきます。

2 役職・職位の引下げによる降格

ここからは、人事権の行使による降格のうち、

役職・職位の引下げによる降格について検討します。

会社は、労働契約において、

労働者の配置を決定・変更する人事権を有しています。

その結果、役職・職位の変更は、就業規則の根拠規定がなくても、

人事権に基づく会社の裁量によって行うことができます。

このように、会社には、人事権の裁量があり、

労働者の役職・職位の引下げをできますが、無制限にはできません。

すなわち、降格が人事権の濫用に該当する場合には、降格が無効になるのです。

では、どのような場合に、降格が人事権の濫用に該当するのでしょうか。

それは、次の3つの事情を総合考慮して決められます。

①会社側における業務上・組織上の必要性の有無及びその程度

例えば、仕事中の態度がとても悪く、

苦情がたくさんきていた役職者について、

その役職者をポストにつけておくことが組織上の観点からふさわしくない場合には、

業務上の必要性があると判断されます。

②能力・適性の欠如等の労働者側における帰責性の有無及びその程度

具体的には、会社が主張している労働者の能力不足があるかを検討します。

営業成績をあげてノルマを達成していたのに、

能力不足で降格する場合には、理由のない降格として無効に可能性があります。

③労働者の受ける不利益の性質及びその程度

これは、降格によって、賃金が減額されるので、

その減額の程度がどれくらいかということです。

裁判例では、部長から降格させられて、

役職手当5万円分が支給されなかったことで、

大きな不利益にあたると判断したものがあります。

当然、減額の金額が多くなれば、労働者の不利益が大きく、

降格が無効になりやすくなります。

3 役職・職位の引下げによる降格の対処法3選

最後に、役職・職位の引下げの降格の対処法について解説します。

1点目は、降格の根拠を確認することです。

最初に説明したとおり、降格には複数の種類があり、争い方が異なるので、

会社がどのような根拠で根拠を実施したのかを確認する必要があります。

降格の根拠を確認した上で、会社の主張に理由があるのかを検討します。

2点目は、人事権の濫用に該当するかを検討することです。

先程説明したとおり、降格が人事権の濫用に該当するかについては、

①会社の必要性、②労働者の落ち度、③労働者の不利益の

3つの事情を総合考慮しますので、この3つの事情を分析して、

降格が人事権の濫用に該当して、無効になるかを検討します。

3点目は、弁護士に相談することです。

人事権については、会社の裁量が広く、降格による賃金の減額について、

労働基準監督署は、動きにくいという事情があります。

すなわち、人事について、会社に裁量があるので、明確に、

労働基準法違反とはいいにくく、労働基準監督署は、

対応してくれないことが多いです。

そして、労働者が一人で交渉しても、

会社は一度決めた人事を変えることはありません。

ある労働者の役職を下げる場合、別の労働者を、

その空いたポストに異動させることがほとんどでして、

労働者の一存で、会社の人事を変えるのは、極めて困難です。

労働組合の団体交渉で解決できる場合がありますが、

残念ながら、労働組合がない会社も多いのが現状です。

そのため、労働審判等の裁判手続きでないと降格の解決ができないこともあります。

もっとも、降格が無効になっても、

従来の賃金との差額を請求することになるので、

請求する金額が少なく、弁護士費用との兼ね合いを検討する必要があります。

請求できる金額が少ないのに、弁護士費用に多くの金銭がかかる場合は、

費用対効果を十分に検討するべきです。

降格について、お悩みの場合には、弁護士にご相談ください。

弁護士は、降格について、適切なアドバイスをしてくれます。

今回も最後までお読みいただき、ありがとうございます。