石川県金沢市の労働弁護士徳田隆裕のブログです。

未払残業・労災・解雇などの労働事件を中心に,

法律問題を分かりやすく解説します。

労働者の方々に役立つ情報を発信していきますので,

よろしくお願いします。

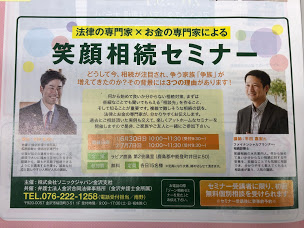

笑顔相続セミナーを開催します

私は,労働者側の労働事件を主として取り扱っていますが,

それ以外の分野も取り扱っています。

離婚,相続,交通事故,破産,刑事事件などなど,

様々な分野にも取り組んでいます。

この度,6月30日日曜日と7月7日日曜日の午前10時から

中能登町にあるラピア鹿島第2会議室において,

株式会社ソニックジャパン金沢支社の平田嘉宏さんと一緒に

「笑顔相続セミナー」を開催することになりました。

この相続セミナーでは,私が実際に体験した争族の現場から,

遺族が笑顔で相続できるために準備すべきことを語ります。

争族とは,被相続人(死亡した人)が残した財産(遺産)の取得を巡り,

相続人(被相続人の残した財産を承継できる人)がケンカをすること

をいうと私は理解しております。

親が残した財産が原因で,

子どもたちがケンカをして,

裁判に発展してくのです。

このような出来事が実は私の家でも起きたのです。

それは,私の父が,私の祖父の遺産をめぐって,

私の祖母と私の叔父叔母と対立し,法廷闘争へ突入する,

骨肉の争いが勃発したのです。

私が生まれたときには,既に私の祖父は亡くなっていたのですが,

どういうわけか,私が小学校高学年になるころまで,

遺産分割協議がなされていませんでした。

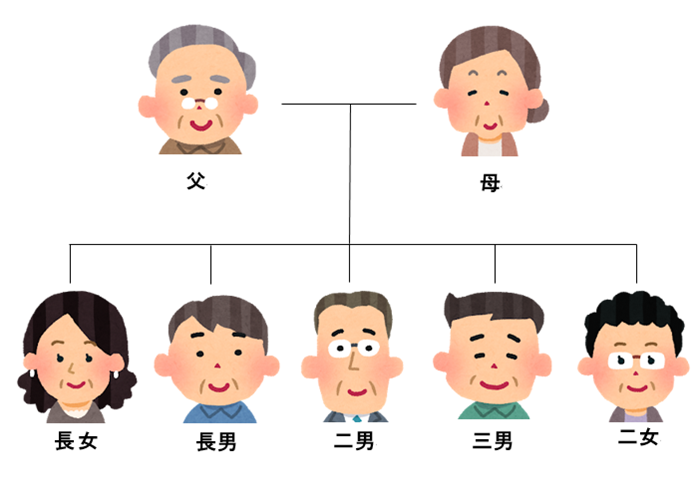

祖父と祖母の間には,5人の子供がおり,

長女,長男(父),二男,三男,二女という兄弟姉妹でした。

私が小学校高学年のころ,父と祖母はとても仲が悪く,

いつも家の中でけんかをしていました。

私は当時小さかったのでよく分かりませんが,

父が祖母をないがしろにしていると感じた三男と二女が祖母の味方となり,

長男の父には長女と二男が味方について,

家庭裁判所で祖父の遺産分割調停が始まりました。

実の母(私の祖母)が,長女,長男(私の父),二男を相手方として,

調停の申立てをしたのです。

父は,実の母親から裁判をかけられたことに,

強いショックを怒りを覚えたのだと思います。

一方で,父は,長男として,家を継ぐので,

他の兄弟姉妹よりも多くの遺産を取得したい

と考えていたのかもしれません。

裁判をしている当事者が同じ屋根の下で暮らしているので,

父と祖母のけんかはさらにエスカレートしました。

さらに,相手方となった三男(私の叔父)は,

私の家の器物を破損していったことがあったり,

二女(私の叔母)は,近所に父の悪口を言いふらすなど,

憎しみが憎しみを呼ぶ,泥沼の争いとなりました。

父と祖母と一緒に暮らしていた私も,

家族のけんかに嫌気がさして,

何か鬱屈したものをかかえていました。

ちょうど,多感な思春期だったこともあり,

いろいろモヤモヤした気持ちをかかえながら,

なんとか乗り切りました。

あのとき,グレなくて本当によかったなぁと思います。

2~3年裁判闘争が続き,

名古屋高裁金沢支部の決定がくだされ,

結果として父達が勝ったようです。

裁判には勝ったものの,今度は,

父と味方になってくれた長女(私の伯母)と

二男(私の叔父)がけんかをして,結局,

兄弟姉妹はバラバラになってしまいました。

この父の争いを間近にみて,私は,

親が財産を残したら子供がもめるということ,

兄弟姉妹は他人の始まりであるということを,

しみじみと感じました。

こういう不幸は他の家でも起きる可能性が十分あります。

でも,それを回避する方法はあります。

争族を回避して笑顔相続にするポイントを

今回の相続セミナーでお伝えしたいと思います。

本日もお読みいただきありがとうございます。